- Formation

- Disciplines

- Recherche

- Événements

-

La HEM

-

Présentation

-

Vie étudiante

-

Campus

- Site de Genève

- Site de Neuchâtel

- Centre d'accompagnement et réalisation technique pour les musiciennes et musiciens - ARTeM

- Blackbox

- Centre des cultures

- Centre de percussion

- Studio d'enregistrement

- Centre Interdisciplinaire pour les Musiques et Médias Expérimentaux - CIMME

- Prêt d'instruments

- Bibliothèques

-

Départements

- Professeur-e-s

- Actualités

- Offres d'emploi

- Prix spéciaux

- Alumni

-

Présentation

Questionner le vibrato

Résumé

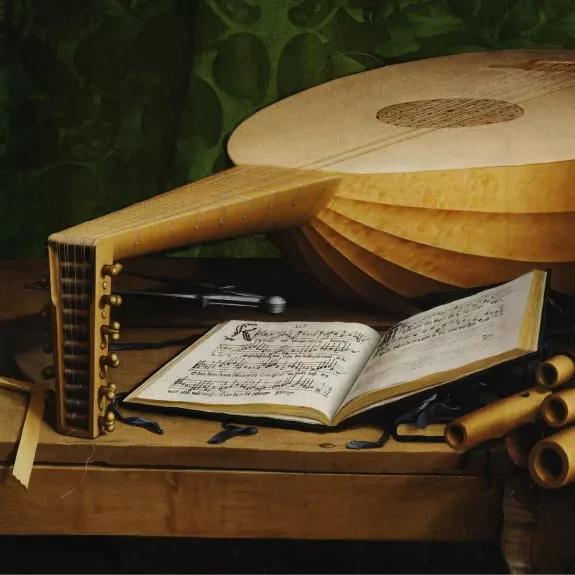

Cette série de 4 films a été réalisée lors d'une session d’enregistrement au temple de Cologny dont l'objectif était de tester l’application d’un certain type de vibrato sur le répertoire du tournant du XIXe siècle. Ces films viennent documenter le projet de recherche « Le vibrato entre 1770 et 1820 », porté par Guido Balestracci, qui a pour but de mettre en dialogue différents traités afin de questionner la pratique historiquement informée et l’emploi du vibrato.

Avec Guido Balestracci, Elizabeth Dobbin, Paolo Corsi, Kyungna Ko, Pablo Agudo López

4 films de Guillaume Castella

Réalisation & Production exécutive : Samy Bouard Cart

Son : Samuel Albert, Nino Devesa

Image : Samy Bouard Cart, Jeanne Pasquet

Dans le 1er film, Guido Balestracci, Elizabeth Dobbin et Paolo Corsi introduisent et contextualisent la session d’enregistrement au temple de Cologny, en la reliant au projet de recherche « Le vibrato entre 1770 et 1820 », porté par Guido Balestracci.

Pièces interprétées : Franz Schubert - Der Hirt auf dem Felsen, D. 965 Ludwig van Beethoven – The Farewell Song, WoO 154 N°3

Le vibrato au début du XIXe siècle

Le traité Violinschule de Louis Spohr traduit et diffusé à travers l’Europe durant la première moitié du XIXe siècle impacte la pratique du violon durant l’entier du siècle. Ce traité nous indique que le vibrato doit être utilisé avec une extrême parcimonie et d’une façon discrète. Les propos de Spohr s’ancrent dans une réflexion plus large sur le vibrato. La lecture comparée des traités permet d’observer une certaine réticence à employer de façon trop prononcée le vibrato à l’aube du XIXe siècle. Ce film questionne l’application de ce vibrato sur un répertoire contemporain à la rédaction du traité de Spohr.

Pièces interprétées : Herman Gustav Jaeschke - Variationen über ein Thema aus der Oper „Jakob und seine Söhne in Egypten“ von Étienne-Nicolas Méhul (Introduction et Adagio) Ludwig van Beethoven – The Farewell Song, WoO 154 N°3

Le vibrato selon Giuseppe Tartini

L’emploi du vibrato soulève des questions importantes au cours du XVIIIe siècle. Francesco Geminiani, Leopold Mozart ou Giuseppe Tartini ont abordé dans leurs ouvrages respectifs la question du vibrato. Le traité de Tartini "Regole per arrivare a saper ben suonar il Violino" propose trois types de vibrato : lent, vif et un vibrato dont la vitesse augmente peu à peu. Il indique également quelques endroits propices à cet ornement. Si pour le vibrato de main gauche il montre clairement la façon de le réaliser. Certains exemples pourraient sous-entendre l’utilisation du vibrato d’archet. L’utilisation de ce dernier permet de palier quelques limites du vibrato de main gauche, notamment dans ce que Tartini nomme les « demi sons », ne tolérant pas une fluctuation de l’intonation. Malgré l’absence d’indication de vibrato dans les partitions, Guido Balestracci et Paolo Corsi tentent d’appliquer les préceptes de Tartini à sa Sonate pour viole de gambe (Manuscrit de Ledenburg)

Pièces interprétées : Giuseppe Tartini – Sonate pour viole de gambe (Adagio - Manuscrit de Ledenburg)

Le vibrato de la voix à l’instrument

S’intéresser à la question du vibrato durant la période 1770-1820 demande de croiser les traités musicaux. Le vibrato est abordé aussi bien par les ouvrages pédagogiques destinés aux violonistes que ceux dévolus à l’art du chant. La difficulté dans la définition du vibrato relève d’une divergence notable des nomenclatures entre les différentes sources et les différentes langues. Ainsi, ce film présente quelques réflexions sur l’articulation vocale du vibrato par l’intermédiaire des mécanismes de l’instrument. Par ailleurs, l’idéal d’une imitation de la vibration « naturelle » de la voix permet d’élargir le spectre des théories souvent contradictoires des traités instrumentaux.

Pièces interprétées : Louis Spohr - Scottish Lied, op. 25 no 2 Franz Schubert - Der Hirt auf dem Felsen, D. 965