- Formation

- Disciplines

- Recherche

- Événements

-

La HEM

-

Présentation

-

Vie étudiante

-

Campus

- Site de Genève

- Site de Neuchâtel

- Centre d'accompagnement et réalisation technique pour les musiciennes et musiciens - ARTeM

- Blackbox

- Centre des cultures

- Centre de percussion

- Studio d'enregistrement

- Centre Interdisciplinaire pour les Musiques et Médias Expérimentaux - CIMME

- Prêt d'instruments

- Bibliothèques

-

Départements

- Professeur-e-s

- Actualités

- Offres d'emploi

- Prix spéciaux

- Alumni

-

Présentation

La HEM fête ses 15 ans

Soirée anniversaire

Information importante

Nous vous annonçons que le concert à 20h00 est déjà complet.

Les performances immersives, l'exposition et la soirée dansante qui se dérouleront dans le foyer du BFM resteront néanmoins accessibles librement et gratuitement.

La HEM invite l’ensemble des membres de sa communauté académique et artistique, ses nombreux partenaires et le public genevois à célébrer en beauté ses 15 ans au sein de la HES-SO Genève et son engagement au service de la formation des musiciens et musiciennes de demain. Au programme, un large aperçu des différents champs d’action de la HEM. Une belle illustration de l’énergie, du talent et de la créativité de nos étudiant-e-s et professeur-e-s.

L’ensemble HEMisphère ouvrira le concert avec les Métamorphoses de R. Strauss puis, sous la direction de notre professeur Ricardo Castro, l’orchestre, le Grand Chœur et les solistes de la HEM, composés d’étudiant-e-s, de professeur-e-s de la HEM, d’alumni et d’élèves du cursus precollege, proposeront un programme mêlant des œuvres emblématiques du répertoire classique et des extraits de comédies musicales américaines de Bernstein et Berlin.

Le concert sera précédé au foyer du BFM par une déambulation libre dans l'exposition des 15 ans, le premier récital public du Chœur HES-SO Genève ainsi que plusieurs dispositifs spatiaux et performatifs proposés par nos classes de composition, de percussion et notre département musique et mouvement. Le concert se prolongera au foyer du BFM avec une soirée dansante, swing et latino, en compagnie du Big Band de la HEM.

Le programme en bref :

17:00 – Exposition multimédia et projection video

17:45 – Performances immersives

20:00 – Concert (complet)

21 :45 – Soirée dansante swing et latino et festivités d’anniversaire

Verrée de bienvenue, buvette et petite restauration

Exposition et webdocumentaire

Bienvenue au cœur de l’exposition itinérante célébrant les 15 ans de la Haute école de musique de Genève

Découvrez une galerie de personnalités qui ont contribué au développement de la HEM d’hier et d’aujourd’hui et qui vous racontent un pan de son histoire. Tour à tour, apprenez à mieux connaître la HEM grâce à leurs regards croisés et leurs expériences. Étudiant-e-s, alumni, professeur-e-s, accompagnateurs-trices, membres de la direction et du personnel administratif, ces membres de notre communauté académique et artistique œuvrent (ou ont œuvré) pour la formation des étudiant-e-s et le rayonnement de l’institution. Sans prétendre à l’exhaustivité, la multiplicité de leurs témoignages livre un portrait kaléidoscopique de la HEM.

Déambulez au milieu des Totems de l’exposition et accédez aux différents témoignages vidéo en scannant - avec votre smartphone - le QR code présent sur chaque panneau.

Les témoins :

Philippe Dinkel

Florence Dutoit

Oscar Esmerode

Elena Haira

Josefa Ibarra

Hristeya Markova

Laurence Monbaron

Stuart Patterson

Maria Rosende

Serge Saitta

Marjorie Saunier

Mariana da Silva Ferlita

Ivani Venturieri

Béatrice Zawodnik

Crédits :

Graphisme : About Blank

Photographies : Carole Parodi

Vidéos : Cristina Gagnebin Müller et Upload productions

Webdocumentaire : About Blank et Ted Beaubrun

Coordination éditoriale : Jean-Alexis Toubhantz

Retrouvez toutes les vidéos en ligne et d’autres contenus retraçant l’histoire de notre institution et les coulisses des préparatifs de la fête des 15 ans sur le webdocumentaire. Cette plateforme en ligne raconte l’histoire de notre institution de manière dynamique, interactive et en mouvement, résolument à son image : humaine, audacieuse et curieuse.

Performances

"Canzon primi toni a 8", Giovanni Gabrieli

Alta Capella, étudiant-e-s du département de musique ancienne,

Direction : Stefan Legée

"Scraped Shards", Tom Gurin

Composition de Tom Gurin, étudiant en master de composition à la HEM

Les grandes cloches de carillon sont accordées de manière destructive après la coulée, en enlevant des fragments de bronze de l'intérieur. « Scraped Shards » (littéralement « Fragments grattés » ) est une pièce électroacoustique qui prend des enregistrements de cloches, dont certaines de la cathédrale Saint-Pierre de Genève, et les soumet à un « scraping » numérique.

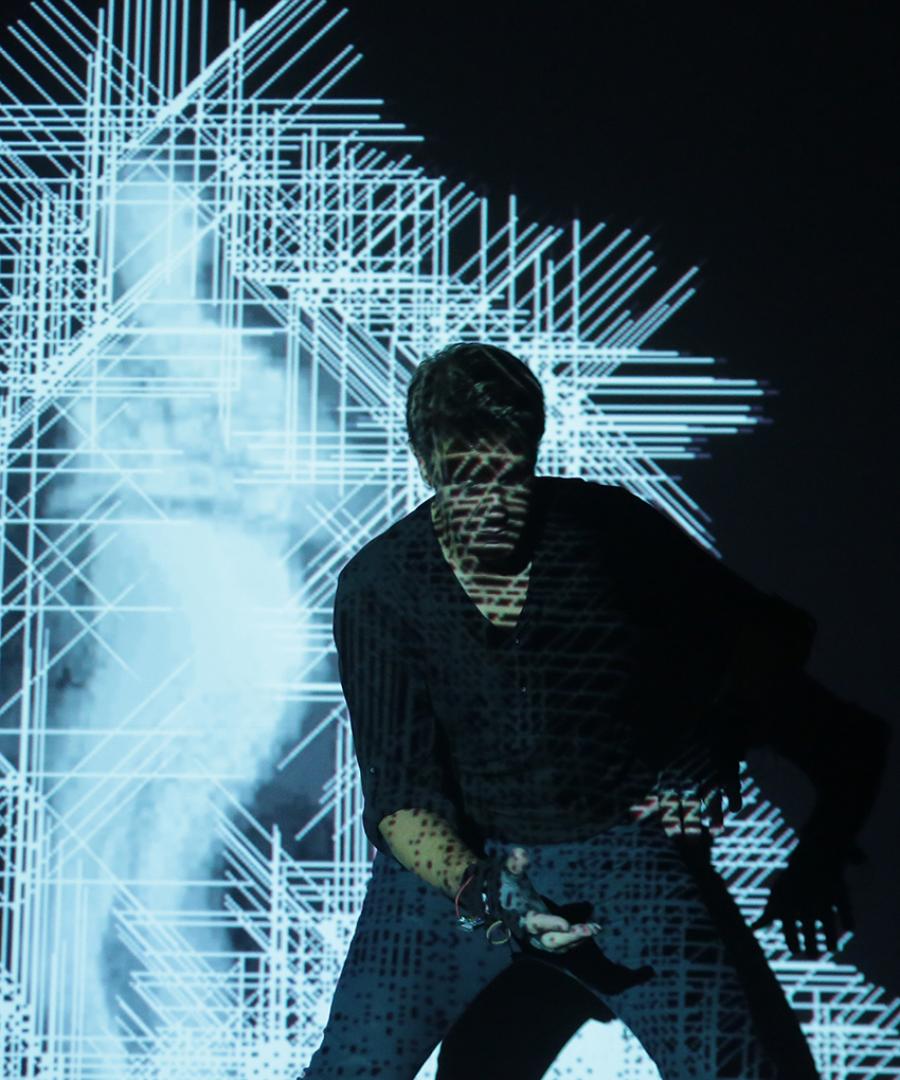

"Sine", Gilbert Nouno

Composition de notre professeur de composition multimedia Gilbert Nouno

Pour percussionniste, électronique et vidéo live.

Performance : Philippe Spiesser, professeur de percussions à la HEM

Un percussionniste, une caméra, un ordinateur : Sine explore l’écoute humaine et la vision machinique — et toute autre combinaison possible de ces éléments — dans les inter-espaces réel et virtuel. Entre attente, suggestion et détournement actif, un geste interroge, le son se réinvente, un espace se redessine.

Chœur HES-SO Genève

Direction : Léonie Cachelin

Pour le simple plaisir de chanter ! Cette année, la HEM propose à tout le personnel de la HES-SO Genève de vivre une expérience unique en intégrant une formation chorale placée sous la direction notre alumna Léonie Cachelin. Pour la jeune cheffe de chant, tout le monde peut chanter et surtout y prendre du plaisir. Une quarantaine d'apprenti-e-s chanteurs et chanteuses ont ainsi répondu à l'appel et vous présentent le fruit de 6 mois de travail.

"Pléïades", Iannis Xenakis (extrait - mouvement "Peaux")

Le titre de l'œuvre fait allusion aux Pléïades de la mythologie, à cause de leur nombre, et à la constellation des Pléiades à cause de leur disposition arbitraire. Iannis Xenakis décrit cette œuvre comme une polyrythmie fondée sur l'idée de répétition, de transformation, de superposition, de copies avec des variations rythmiques dues au hasard. Il s'agit de musique aléatoire, stochastique. Ces variations doivent donner l'idée de nuages, de galaxies et de tourbillons.

Performances des étudiant-e-s de la classe de percussions, direction : Philippe Spiesser

Performances chorégraphiques des étudiant-e-s musique et mouvement, direction : Emilio Artessero Quesada

"Trio per uno", Nebojsa Jovan Zivkovic

Performances des étudiant-e-s de la classe de percussions

Maxence Detraz, Colin Boulanger, Manuel Dias

Direction : Philippe Spiesser

Concert

RICHARD STRAUSS : Métamorphoses

Les années du troisième Reich sont vécues d’une manière ambigüe par Richard Strauss célébré, certes, comme le plus éminent des compositeurs allemands mais souvent malmené par les autorités nazies qui s’agacent de son manque de docilité. A la fin de la seconde guerre mondiale, la destruction par les bombes des opéras de Berlin, Dresde, Munich et de maints prestigieux lieux culturels d’Allemagne affectent profondément le musicien octogénaire qui, dès 1943, esquisse une composition écrite sous le choc de la destruction du Bayerisches Staatstheater de Munich.

C’est une commande du mécène et chef d’orchestre suisse Paul Sacher qui lui donne l’opportunité de de compléter et d’achever l’ouvrage, qu’il intitule sobrement Metamorphosen, Studie für 23 Streichinstrumente, et qui constitue une vaste déploration à la mémoire d’une civilisation musicale anéantie. Terminée en avril 1945, l’oeuvre est créé en janvier 1946 à Zürich par le Collegium Musicum de cette ville, sous la direction du commanditaire.

Les Métamorphoses, confiées à un ensemble de vingt-trois instruments à cordes solistes, se présentent comme un vaste adagio développant quatre éléments thématiques principaux : une suite d’accords (qui ouvre l’ouvrage), un thème issu de la seconde section de celui de la « Marcia funebre » de la Symphonie héroïque de Beethoven, un motif caractérisé par une suite de triolets, enfin un grand élan lyrique qui apparaît comme une sorte d’antithèse au thème beethovenien. Une construction en arche sous-tend un parcours menant d’un sentiment de deuil vers une fugitive consolation avant un retour à l’atmosphère funèbre du début. La conclusion fait apparaitre dans son intégralité, la citation du thème Beethovenien alors que s’affirme définitivement le ton d’ut mineur. Sur son manuscrit, Strauss accompagne cette réminiscence des mots « In memoriam ».

LUDWIG VAN BEETHOVEN : Fantaisie pour piano chœur et orchestre en ut mineur, op.80

En décembre 1808, un grand concert consacré aux œuvres de Beethoven a lieu à Vienne au cours duquel sont créées trois de ses partitions majeures : la Cinquième et la Sixième Symphonies, ainsi que le Quatrième Concerto pour piano et orchestre. A ceux-là s’ajoutent des fragments de la Messe en ut majeur.

Soucieux de terminer la soirée par une composition démonstrative qui unirait solistes vocaux et instrumentaux, orchestre et chœurs, Beethoven compose en hâte une Fantaisie pour lequel il demande à un poète dont l’identité n’est pas connue (mais qui pourrait être Christian Küffner) de lui écrire un texte célébrant la splendeur des arts.

L’œuvre débute dans le ton d’ut mineur par une longue cadence du piano qui, d’emblée, multiplie les modulations. Son climat dramatique s’éclaircit avec l’entrée de l’orchestre puis l’exposition du thème principal. Ce dernier, issu d’un Lied composé par Beethoven en 1795, apparaît comme préfiguration du fameux Hymne à la joie, mouvement final de la Neuvième Symphonie (1824).

Cette ample mélodie sert de fondement à une série d’épisodes très contrastés, tenant à la fois de la variation et du développement, qui magnifient tant l’instrument soliste que les différents pupitres de l’orchestre. La dernière section fait intervenir les voix solistes, bientôt rejointes par les chœurs, qui chantent le thème « conducteur » par lequel le compositeur met en musique le poème attribué à Küffner.

La Fantaisie se termine par un irrésistible et puissant presto, unissant toutes les forces vocales et instrumentales, et qui illustre le dernier vers du poème : l’union de l’amour et de la force qui, par le don de l’art, assure la faveur des dieux à l’humanité.

IRVING BERLIN & LEONARD BERNSTEIN . Extraits de leurs comédies musicales

Irving Berlin :

Annie get your gun, « Anything you can do »

Leonard Bernstein :

West side story, « One hand, one heart »

Wonderful Town, « Wrong note rag »

Wonderful Town, « Conga »

West side story, « Mambo »

Née au début du XXème siècle, la comédie musicale américaine (ou « musical ») se développe de manière fulgurante à partir de 1910. Prenant sa source dans les revues de music-hall et les opérettes britanniques (celles de Gilbert et Sullivan, notamment), elle intègre la danse, la chanson et les dialogues parlés dans des spectacles étincelants dont la trame dramatique sert surtout de prétexte à a des présentations scéniques somptueuses, telles celles des Ziegfield folies à New-York.

Nombreux seront les musiciens issus de l’émigration juive du XIXème siècle qui deviendront les maîtres du genre. D’origine est-européenne (Gershwin, Blitzstein, Berlin, Bernstein, Rodgers) ou germanique (Kern, Weill, Friml) ils donneront ses lettres de noblesse au genre qui va s’ouvrir aux rythmes et aux tournures mélodiques du ragtime, du jazz mais que marquera également la tradition musicale klezmer.

Irving Berlin -de son vrai nom Israel Isidore Beilin, né en Bielorussie et mort centenaire à New-York - est l’auteur de« tubes » célébrissimes (Alexander’s Ragtime Band, White Christmas), de musiques de films et de plusieurs « musicals » dont le plus célèbre, Annie get your gun, fut popularisé en pays francophones sous le titre Annie du Far-West. Créé triomphalement en 1946, l’ouvrage donnera lieu quatre ans plus tard à une version filmée qui rencontrera un immense succès dans le monde entier.

C’est un non moins grand triomphe que remportera, en 1957, West Side story dont l’argument transpose le mythe de Roméo et Juliette dans la communauté portoricaine de New-York .

Leonard Bernstein, l’un des plus grand compositeurs et chefs d’orchestres américains de son temps, y excelle autant dans les « songs », dont certains – America, Maria, Tonight - acquerront une immense popularité, que dans les épisodes chorégraphiques d’une incroyable vitalité. Le génie mélodique de Bernstein, la virtuosité de son métier de compositeur feront de West side story l’un des chefs-d’œuvre de la comédie musicale qui donnera lieu à un film abondamment récompensé lors de sa sortie en 1961.

Auparavant, en 1953, Bernstein avait composé un autre « musical », Wonderful Town, dont la renommée fut quelque peu éclipsée par celle de West side story. Contrairement au dénouement tragique de ce dernier, Wonderful town, se termine sur un « happy end » au terme d’une partition qui brille par son charme et son énergie et qui suscitera également une version filmée, réalisée en 1958.

Soirée dansante swing et latino

Big band de la HEM

Sous la direction bienveillante et éclairée de notre professeur de saxophone Joshua Hyde, les étudiant-e-s de la HEM réuni-e-s au sein du Big Band de la HEM interprètent un répertoire de standards jazz et latino. Ambiance garantie sur la piste de danse.