Le projet WIBATTS démarrera cet automne grâce à l’obtention d’un financement Interreg et au soutien de l’Office de promotion des industries et des technologies (OPI). L'objectif est de créer un système de détection des ruptures de la chaîne de froid dans les transports.

La pandémie de Covid l’a encore rappelé: garantir la chaîne du froid est un enjeu essentiel dans le domaine pharmaceutique pour préserver vaccins et médicaments. Mais la question de la conservation des produits se pose aussi dans l’agroalimentaire.

Aujourd’hui, les solutions existantes pour déterminer si la chaîne du froid a été brisée sont soit visuelles (ouvrir un contenant pour récolter des données), soit électroniques. C’est alors un processus coûteux, qui -de surcroît- nécessite une batterie.

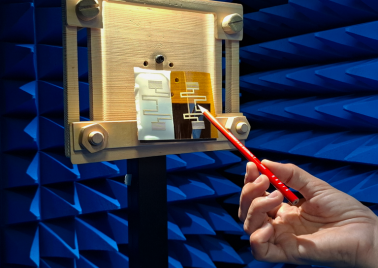

Le projet WIBATTS (Wireless Batteryless Threshold Sensor), porté par Delphine Béchevet, professeure associée à la Haute école du paysage, d’ingénierie et d’architecture de Genève (HEPIA), propose de développer une étiquette RFID UHF utilisant des polymères qui changent d’état (dimension ou permittivité) une fois la chaîne du froid brisée et, cela, de manière irréversible.

«Avec WIBATTS, l’avantage est qu’il n’y a pas de batterie. C’est de la vraie lowtech, d’autant que tous les partenaires se sont engagés à choisir des matériaux soit biodégradables, soit recyclables, à utiliser des technologies additives plutôt qu’ablatives et à réfléchir dès la conception à la fin de vie du produit», souligne Delphine Béchevet, qui est aussi responsable du Laboratoire d'antennes et électronique imprimée pour les systèmes embarqués (ALPEES).

WIBATTS n’aurait pas pu voir le jour sans le soutien décisif de l’Office genevois de promotion des industries et des technologies (OPI) qui, en plus d’un soutien financier, endossera le rôle de chef de file.

Le projet d’un coût total estimé à 2,8 millions de francs suisses est cofinancé par les partenaires eux-mêmes et supporté par la Confédération et les cantons grâce à un mécanisme de financement Interreg.

Dans le cadre de WIBATTS, HEPIA se chargera de la conception et de la caractérisation de l’antenne et du dispositif par l’entremise du laboratoire ALPEES.

Côté suisse, la startup fribourgeoise Seprify, l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) et la Haute école d’ingénierie et d’architecture de Fribourg (HEIA-FR) sont aussi engagés. En France, les partenaires sont IPC (Centre Technique Industriel de la Plasturgie et des Composites), l’Université de Grenoble Alpes (LGP2) et les entreprises Linxens, SERMA Technologies et S2P sont aussi impliquées.

Le projet a bénéficié d’une lettre d’intention du pharmacien chef des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), qui s’est engagé à tester les prototypes au cours du projet.