Au Liban, au service des tout petits

Mon stage au Liban a été l’occasion pour moi de découvrir deux domaines de la pédiatrie : les urgences pédiatriques et la néonatologie. J’ai effectué ce stage dans deux régions du Liban.

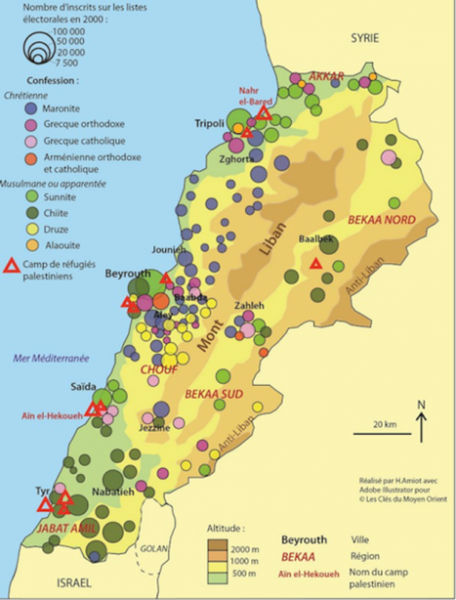

Tout d’abord dans la plaine de la Bekaa, une région bordée par la Syrie et essuyant une crise migratoire sans précédent. Il y a actuellement au Liban plus d’un million cinq cent mille réfugiés (plus que le nombre total de réfugiés en Europe sur un territoire 4 fois plus petit que la Suisse).

Dans cette zone contrôlée par le Hesbollah, un village chrétien de 6000 habitants possède le seul dispensaire prenant en charge les 25 000 syriens des camps environnants. Tous les jours, le personnel soignant offre des soins d’urgence à une population composée tant de maronites que de syriens, de palestiniens, de druzes ou de bédouins.

Durant cette première partie de stage, j’ai été confrontée à un panel d’urgences très large, ce qui m’a permis de faire des liens et de mettre en pratique les connaissances acquises depuis le début de mes études. Avec l’aide de mes collèges j’ai appris quelques mots d’arabe : « fi harara ? » (Avez-vous de la fièvre) « wein maujoua ? » (Où avez-vous mal ?). Étant la seule étrangère à des kilomètres à la ronde, l’immersion fut totale mais très enrichissante. En accord avec l’infirmière chef, je me suis occupée des urgences pédiatriques en particulier. La gestion de la douleur a été pour moi la principale difficulté car il n’y avait pas de MEOPA ou même de crème EMLA ce qui rendait les soins très traumatisants pour les enfants.

La deuxième partie de mon stage s’est déroulée à Beyrouth, dans l’hôpital gouvernemental de la Quarantaine. Le Docteur Sacy y a installé il y a un mois grâce à des dons un service de néonatologie destiné aux nouveau-nés dont les parents ne peuvent payer l’hospitalisation (les réfugiés notamment mais également des libanais sans assurance maladie). Après une courte formation de deux jours à l’hôpital Saint-Georges de Getawi, je me suis retrouvée à prendre soin de deux voire trois bébés chaque jour. Tout le personnel parlait anglais ou français et tous les documents, y compris les transmissions se faisaient en anglais (c’est une convention dans les soins au Liban). Le matériel était performant et de dernière génération. Le principal problème résidait dans le manque de personnel diplômé acceptant de travailler pour un maigre salaire.

Les pathologies rencontrées étaient très diverses : imperforations anales, spina bifida, prématurité plus ou moins avancée, fente palatine, maladies rénales et de nombreuses malformations. Il y a au Liban 184 maladies congénitales inhérentes à ce pays dues en majorité à la consanguinité (dans certaines communautés, les mariages entre cousins ne sont pas rares même si ils sont interdits par la loi).

La manière de concevoir le soin au nouveau-né était très différente de ce qui se fait actuellement en Suisse, surtout en ce qui concerne le contact physique et l’implication des parents dans le processus de soin. Les bébés ne sont touchés que lors des soins, chaque trois heures et toujours avec des gants. Les infirmières ne les emmaillotent pas et ne les prennent jamais. Le biberon est donné à même la couveuse, à travers le hublot. Lors des visites des parents, l’infirmière leur donne une blouse mais elles ne les accompagnent pas en leur proposant de prendre leur enfant ou de changer sa couche. Lors d’un décès, le corps est immédiatement mis à la morgue sans que les parents puissent revoir leur enfant.

J’ai pu discuter librement de mes constatations avec l’infirmière responsable de l’unité et le chef de clinique en appuyant mes dires avec de la littérature notamment sur l’efficacité de la méthode Kangourou. Mes propos ont été très bien accueillis et j’ai eu l’autorisation de procéder comme je le souhaitais avec les bébés dont je prenais soin. Avec le temps, les autres infirmières du service qui m’observaient sont venues me poser des questions sur ma manière de travailler et nous avons pu parler de nos différentes conceptions du soin.

Avoir la possibilité de partir en stage à l’étranger a été une grande chance car cela m’a permis de mobiliser activement mes connaissances et ainsi de les faire miennes, dans un contexte où il est essentiel de faire preuve d’initiative mais également d’autonomie. J’ai dû régulièrement affirmer mon rôle infirmier tout en prenant en compte le contexte culturel dans lequel j’évoluais. Cette expérience m’a donné confiance en mes compétences de future infirmière en me prouvant que j’étais capable de m’adapter à diverses situations quel que soit le contexte.

Marie Challey, étudiante à la HEdS Genève

Photos : (c) Marie Chailley (2016)