Préface de læ traducteurice

Dans Black On Both Sides: A Racial History of Trans Identity [Noir·es des deux côtés : une histoire raciale de l'identité trans], C. Riley Snorton parcourt l’historiographie trans états-unienne au prisme des enjeux raciaux : comment le genre et la race interfèrent et s’entrelacent dans les vies trans et noires ? comment des concepts comme ceux de passing ou de fugitivité de genre circulent entre les vies qui se tiennent au bord du monde esclavagiste-raciste états-unien et celles qui se tiennent au bord du patriarcat et du cissexisme ? En formulant ces questions au travers d’analyses de cas qui vont de la période esclavagiste aux États-Unis contemporains, le texte de Snorton joue un rôle fondateur pour les études trans racisées états-uniennes. Invitant à une nouvelle lecture historique de la constitution de différentes formes de pouvoir prédatrices des corps trans et des corps noirs, Snorton montre comment, dans ce contexte oppressif, les personnes trans noires échappent, se dérobent et mettent en échec les systèmes de classification. Faisant l'expérience de trajectoires qui leur sont propres, du fait de l'indissociabilité de la race et du genre dans la lecture de leurs existences par le système social dominant, les vies des personnes trans noires donnent à comprendre autrement les points de rencontre des stratégies de survie et modes d'existence des personnes trans et des personnes noires, rappelant l'importance du point de vue depuis lequel nous racontons l'histoire pour expliquer ses complexes imbrications.

« Une silhouette cauchemardesque : les phénomènes de racialisation et la longue exposition médiatique de la transition », quatrième chapitre de ce livre, est l’occasion pour Snorton d’examiner la manière dont la presse noire post-Seconde Guerre mondiale (des magazines et des journaux comme Ebony, Jet, ou The Afro-American) lit les vies trans. Après être revenu sur l’histoire de Christine Jorgensen, figure trans blanche qui constitua la focale de la lumière médiatique mondiale portée sur les vies trans à cette période, C. Riley Snorton reconstitue les histoires de Lucy Hicks Anderson, Georgia Black, Carlett Brown, Ava Betty Brown et James McHarris / Annie Lee Grant, des figures trans noires qui furent assignées à des zones rendues opaques par l’obstruction lumineuse représentée par la figure de Jorgensen et par les récits triomphalistes de la conquête médicale sur les corps trans qu’elle a contribué à exaucer.

Réfléchissant à partir des reportages dédiés à ces cinq personnes trans noires, Snorton révèle les manières par lesquelles leur transitude et leur racialisation furent non seulement l'objet d'une double capture (racialisante et transphobe), mais aussi des lieux d’invention de socialités alternatives à celle de la société patriarcale-coloniale américaine : ici, l’histoire de Lucy Hicks Anderson, cheffe cuisinière, confidente, philanthrope et tenancière d’une maison close, qui atteste de la manière dont la petite ville californienne d’Oxnard avait tissé sa vie avec celle de cette femme influente ; là, les funérailles émues que la ville de Sanford, en Floride, organisa à la mort de Georgia Black et qui, en dépit d’un photo-reportage sensationnaliste, attestent du respect et de l’amour que lui portaient ses proches ; là encore, le témoignage de Carlett Brown qui, à l’occasion d’une interview peu charitable, affirme sa solidarité politique avec la communauté travestie ; là toujours, la simplicité avec laquelle Ava Betty Brown déclare au tribunal que l’ensemble de sa vie sociale, aussi bien personnelle que professionnelle, ne lui connaît pas d’autre nom, refusant ainsi de se positionner en référence aux normes médicales et légales qui prétendent la juger ; ou bien, la répartie de James McHarris / Annie Lee Grant ayant consenti à être photographié·e en portant des habits féminins : « dépêche-toi mec pour que je puisse retirer tout ça, this is a drag ! » [autrement dit : « c’est pénible » mais aussi : « c’est un déguisement »].

Au travers de ces différents exemples, Snorton s’efforce de tracer les indices d’un refus des identités telles qu’elles sont pré-établies pour les vies trans et noires, une occasion de les penser comme les lieux d'une insaisissable fugitivité.

- Mabeuko Oberty

Les ombres subsistent et s’écoulent. Du gris marbré et des souvenirs en échafaudage, elles suintent. Elles assurent notre potentiel, le mettent à l’abri par des méthodes à la fois pénombreuses et exquises. Elles instancient les choses souvenues au-delà de leur époque et les choses promises au-delà de leur contexte. — Karla F. C. Holloway, Legal Fictions: Constituting Race, Composing Literature

La une du New York Daily News du 1er décembre 1952 annonce : « Ex-GI Becomes Blonde Beauty » [Ex-GI devient beauté blonde]. S’ensuit une fascination médiatique pour Christine Jorgensen qui va faire d’elle, pour reprendre les mots de l’historienne et théoricienne en études trans Susan Stryker, « probablement la personne la plus célèbre au monde pendant quelques années[note]Susan Stryker, introduction de Christine Jorgensen: A Personal Autobiography, par Christine Jorgensen, San Francisco, Cleis Press, 2000, p. v.[/note] ». Bien que l’histoire de Jorgensen ne fût pas le premier scoop médiatique autour des questions transgenres – de telles histoires étaient apparues épisodiquement tout au long du début du XXe siècle –, son récit, tel qu’on le relata dans la presse de l’époque puis dans les compte-rendus de l’historiographie trans qui ont suivi, fit de Jorgensen une figure exceptionnelle de la corporéité trans. Les contours de ce récit furent divers et multiples. Il commença par prendre la forme, dans les médias grand public, d’une histoire spectaculaire de triomphe personnel, de transformation par la science et d’idéalité de la confession. Par exemple, l’article initial du Daily News contient des extraits d’une lettre que Jorgensen a écrite à ses parents. David Serlin parle de cette lettre comme d’une « “confession” d’innocence et […] une présomption d’authenticité » où Jorgensen décrit ses voyages vers le Danemark de ses ancêtres pour une chirurgie qui viendrait corriger « l’erreur commise par la nature[note]David Harley Serlin, « Christine Jorgensen and the Cold War Closet », Radical History Review, n° 62, 1995, p. 154.[/note] ». Dans le ton des discours médiatiques récurrents de la fin de la Seconde Guerre mondiale aux débuts de la Guerre Froide s’inquiétant du déclin de la masculinité à coup de faits divers spectaculaires, les premiers articles dans la presse au sujet du « changement de sexe » de Jorgensen ont vu dans son histoire une preuve supplémentaire de l’ampleur de l’impact de la science moderne. Et dans ce sens, ainsi que l’affirme Stryker, l’histoire de Jorgensen a rendu plus dramatique encore « la sensation de malaise envahissante, ressentie dans certains quartiers, à l’idée que la masculinité aux États-Unis, déjà attaquée, pourrait littéralement être défaite et refaçonnée pour prendre les traits de son apparent contraire par le pouvoir de la science moderne[note]Stryker, introduction, op. cit., pp. vii–ix. Pour en savoir plus à ce sujet, voir le travail de Stryker sur la manière dont l’interaction entre la figuration sensationnelle et fantasmatique de Jorgensen avec la disponibilité des nouvelles technologies somatiques qui se développent à l’époque tissa un lien, dans leur représentation, entre la forme transsexuelle et la bombe atomique, dans « Christine Jorgensen’s Atom Bomb: Transsexuality and the Emergence of Postmodernism », Playing Dolly: Technocultural Formations, Fantasies, and Fictions of Assisted Reproduction, E. Ann Kaplan et Susan Squier (dir.), New Brunswick (New Jersey), Rutgers University Press, 1999, pp. 157–71.[/note] ».

Dans la presse noire, on parlait souvent de Jorgensen comme d’une personnalité à succès dans le monde du divertissement, en mettant l’accent sur les attributs financiers liés à sa célébrité. Au début de la couverture médiatique, un article du Chicago Defender souligne que « bien qu’elle soit devenue une femme il y a peu de temps […] elle a déjà appris à dire “non” aux offres hollywoodiennes[note]« Tapping the Wires: World and National News Highlights by Teletype », Chicago Defender, 20 décembre 1952.[/note] ». Alvin Chick Webb écrit pour le New York Amsterdam News une critique du spectacle prisé de Jorgensen au Latin Quarter, une boîte de nuit new-yorkaise de l’époque : « Quoi que vous puissiez bien penser de Christine en tant que personne ou en tant qu’artiste, le fait est qu’elle amasse une montagne d’argent[note]Alvin Chick Webb, « Footlights and Sidelights », New York Amsterdam News, 30 janvier 1954.[/note]. » Parmi la bourrasque de réactions à la figure publique que représentait Jorgensen, on compte la chanson « Is She Is, or Is She Ain’t? » [Est-ce qu’elle est ou est-ce qu’elle est pas ?]. Produite par le label de musique Rhythm basé en Jamaïque et diffusée dans les Caraïbes, le Royaume-Uni et les États-Unis, elle devint un tube de l’artiste qui la composa, Gene Calypso the Charmer, mieux connu aujourd’hui sous le nom de Louis Farrakhan, dirigeant de l’organisation Nation of Islam. « Mais derrière ce rouge à lèvres, fond de teint et autre mascara / J’ai besoin de savoir – est-ce qu’elle est ou est-ce qu’elle est pas ? » Ce refrain, qui prenait pour thème la crise visuelle provoquée par le corps de Jorgensen – un corps considéré comme déviant –, interrogeait la portée de ce qu’elle signifiait en tant que célébrité transsexuelle. Cette lecture de Jorgensen s’appuyait sur tout un ensemble d’idées et représentations sédimentées concernant la possible localisation de la vérité du corps (la vérité du corps est-elle à sa surface ? existe-t-elle en tant qu’essence ?) et le degré d’association de la « réalité » à la vue comme sens privilégié[note]Louis Farrakhan (alias the Charmer), « Is She Is, or Is She Ain’t? », The Charmer Is Louis Farrakhan: Calypso Favorites, 1953–1954, Bostrox Records 9908, CD. NdT : Paroles originales du refrain cité : But behind that lipstick, rouge, and paint / I gotta know—is she is, or is she ain’t?[/note].

Jorgensen avait beau être présentée comme une version spectaculaire de l’impératif libéral états-unien de l’auto-invention, elle ne put résister au fardeau de la représentation, ainsi qu’en atteste le changement de ton de sa couverture médiatique cinq mois après son apparition. En avril 1953, le New York Post publie un article de « révélations » en six parties, intitulé « The Truth about Christine Jorgensen » [La vérité sur Christine Jorgensen], déclarant que ni la chirurgie ni les traitements hormonaux ne sont parvenus à faire d’elle une femme ; Time enchaîne rapidement, annonçant que « Jorgensen n’a rien d’une femme, [qu’il s’agit] juste [d’]un mâle stérilisé[note]« The Truth about Christine Jorgensen », partie 1, New York Post, 6 avril 1953 ; « The Case of Christine », Time, 20 avril 1953, cité dans David Serlin, Replaceable You: Engineering the Body in Postwar America, Chicago, University of Chicago Press, 2004, p. 184.[/note] ». Jorgensen sera ultérieurement reclassée dans la catégorie « transsexuelle » après avoir subi une série d’opérations de vaginoplastie. Toutefois « les médecins de Jorgensen au Danemark », ainsi que l’explique Joanne Meyerowitz, « semblent avoir confirmé les “révélations” [du Post] […] en décrivant le cas de Jorgensen comme un “travestissement authentique” » dans le Journal of the American Medical Association[note]Joanne Meyerowitz, « Christine Jorgensen and the Story of How Sex Changed », Women’s America: Refocusing the Past, Linda K. Kerber, Jane Sherron De Hart, Cornelia Hughes Dayton et Judy Tzu-Chun Wu (dir.), New York, Oxford University Press, 2016 (8e ed.), p. 624.[/note]. Même si le coup de foudre entre les États-Unis et Jorgensen tourna au vinaigre, son histoire, par sa force narrative, renforça une certaine compréhension de la transsexualité comme le résultat d’opérations chirurgicales et autres interventions médicalisées ayant pour but de traiter le genre comme une proposition anatomique et biologique[note]Ainsi que l’écrit Jay Prosser, la popularisation de la transsexualité par Jorgensen coïncida avec une formule qui « continue de détourner la transsexualité vers la version du récit médical, [dans laquelle] être enfermæ dans le mauvais corps est devenu le cœur d’une “rhétorique” transsexuelle garante d’authenticité. » Jay Prosser, Second Skins: The Body Narratives of Transsexuality, New York, Columbia University Press, 1998, p. 69.[/note].

La montée en gloire de Jorgensen tout comme sa chute dans l’impopularité ont été corrélées à des questions d’authenticité, de certitude scientifique et de supposées limites à l’auto-invention. Mais son histoire, ainsi qu’elle l’écrivit dans une lettre adressée à des amiz au Danemark en 1950, souleva aussi la question de « la vie et la liberté de la vivre[note]Jorgensen, Christine Jorgensen, op. cit., pp. 90–91.[/note] ». Cet aspect de l’histoire de Jorgensen fut un symbole particulièrement puissant pour toutes les personnes éminemment conscientes de la manière dont la non-liberté – sous forme de criminalisation, de colonisation, de conquêtes impériales, d’enfermement, de lois ségrégationnistes et autres modalités de violences répressives quotidiennes – représentait la vie des personnes noires aux États-Unis et dans le reste du monde. Dans une lettre adressée aux parents de Jorgensen, une femme écrit : « Je suis noire […] [et] je rencontre de nombreux obstacles qu’il me faut surpasser. [Jorgensen elle aussi] […] appartient à un groupe minoritaire mais elle [est passée] au travers de ses limitations. Si plus de monde affrontait la brutalité du combat, je suis sûre que nous vivrions toustes dans un monde bien meilleur[note]Meyerowitz, « Christine Jorgensen », op. cit., p. 626.[/note]. » L’invocation, dans la lettre, d’une rhétorique guerrière pour décrire les formes de limitations violentes qui définissent la noirceur comme un problème à « dépasser » montre comment la corporéité trans de Jorgensen, rendue spectaculaire, portait avec elle une promesse illusoire de liberté au sein d’un paysage de violences structurelles, textuelles et physiques d’échelles variables. Autrement dit, et pour reprendre les mots d’Emily Skidmore, Jorgensen a joué un rôle déterminant dans la construction de la « bonne transsexuelle », par la capacité qu’elle et d’autres femmes trans blanches ont eu « d’exprimer la transsexualité comme une position-sujet acceptable, en incarnant les normes de la féminité blanche, et en particulier la domesticité, la respectabilité et l’hétérosexualité[note]Emily Skidmore, « Constructing the ‘Good Transsexual’: Christine Jorgensen, Whiteness, and Heteronormativity in the Mid-Twentieth Century Press », Feminist Studies, vol. 37, n°2, 2011, p. 271.[/note] ». Cette manœuvre, remarque Skidmore, « n’était possible que par l’assujettissement d’autres corps variants de genre [;] puisque la position-sujet des personnes transsexuelles fut édulcorée dans les médias grand public et rendue visible par le prisme de la blancheur, les autres formes de variations de genre, parce que non-blanches, devinrent de plus en plus visibles[note]Ibid.[/note] ». Le récit par lequel Jorgensen a contourné les logiques conventionnelles du corps est devenu un vecteur pour exprimer la « liberté » comme la modalité d’un destin technologique évident – plein de significations raciales – exprimé comme une injonction pour les personnes et les États-nations.

Ce chapitre propose de lire l’incroyable médiatisation de Jorgensen comme une allégorie des politiques transnationales du corps dans la période suivant la Seconde Guerre mondiale et accompagnant les débuts de la Guerre Froide. En observant dans sa couverture médiatique une autre instanciation de la fascination américaine pour la lumière et l’obscurité qui a porté la figure de Jorgensen au statut de silhouette – une silhouette qui prit forme en relation avec le récit national des avancées et prouesses somato-techniques – ce chapitre offre un contexte analytique pour expliquer pourquoi et comment, dans les itérations contemporaines comme ultérieures de l’historiographie trans, la blanchité danoise-américaine de Jorgensen a compté en tant qu’emblème bien particulier de la liberté nationale, loin d’être chéri mais d’une certaine manière tout de même incorporable. Ainsi que l’a écrit Serlin au sujet de Jorgensen et de sa période de célébrité, «la liberté était [et est toujours] suffisamment malléable à son époque pour attirer indifféremment les fanatiques de toutes religions, les activistes des droits civiques, les idéologues politiques et les futures personnes transsexuelles[note]Serlin, « Christine Jorgensen », op. cit., p. 156.[/note] ». Pourtant, si la figuration médiatique de Jorgensen a fini par représenter une forme de liberté, son symbole s’appuya également sur la multiplicité des formes de non-liberté qui marquaient alors et continuent d’animer les temporalités noires et trans. La manière si romantique avec laquelle la presse a traité l’histoire de Jorgensen nous instruit car, comme l’a affirmé Toni Morrison, la romance en tant que genre littéraire a été d’une importance cruciale dans le langage utilisé pour explorer « la peur qu’avaient les Américains d’être des proscrits, la peur de l’échec, de l’impuissance ; […] la peur de l’absence de la soi-disant civilisation ; la peur de la solitude, de l’agression intérieure aussi bien qu’extérieure. En bref, la terreur de la liberté humaine.[note]Toni Morrison, Playing in the Dark: Whiteness and the Literary Imagination, New York, Vintage, 1992, pp. 36–37 ; Jouer dans le noir. Blancheur et imagination littéraire, trad. Pierre Alien, Paris, Bourgois, 1993, p. 59.[/note] » De ce point de vue, Jorgensen ne fournissait pas seulement l’exemple de ce que certains hommes pouvaient potentiellement perdre, elle illustrait également une capacité à transgresser les frontières nationales et somatiques. Ces frontières, étant simultanément contre-indicatrices de et intrinsèques à un ensemble de logiques raciales (une organisation hiérarchisant l’ombre et la lumière, le sombre et le clair), permettaient aux régimes ségrégationnistes de se maintenir au sein des frontières états-uniennes et justifiaient les politiques anti-noir·es et impérialistes suprématistes blanches, ainsi que les interventions militaires hors du pays.

Pensé comme une exploration de l’ordre racial qui a donné lieu à la première célébrité transsexuelle, ce chapitre se concentre sur les récits des figures trans noires et sur leurs médiations au cours des décennies ayant précédé et succédé l’avènement de la célébrité de Jorgensen, de manière à mettre en lumière le rôle crucial que son « spectacle de la réincarnation transsexuelle MtF » a joué en symbolisant l’identité raciale nationale des États-Unis pour un public mondial[note]Stryker, introduction, op. cit., p. viii.[/note]. Comme l’affirme Viviane Namaste, le genre devient souvent « un vecteur dont la fonction est de déplacer les conditions matérielles et symboliques de la race et de la classe[note]Viviane Namaste, Invisible Lives: The Erasure of Transsexual and Transgendered People, Chicago, University of Chicago Press, 2000, p. 13.[/note] ». Ce chapitre, en fournissant une histoire de l’ombre, investit les récits de Lucy Hicks Anderson, Georgia Black, Carlett Brown, James McHarris / Annie Lee Grant et Ava Betty Brown, comme autant de manières de raconter la corporéité trans après 1945 et aux débuts de la Guerre Froide, en tant qu’elles fournissent une réflexion sur les intimités violentes et volatiles des corps plus foncés et des plus clairs, dans le contexte d’une part d’une dispersion mondiale de réfugié·es à la suite de la guerre et d’autre part des formes impressionnantes de médiation du Long Mouvement pour les Droits Civiques[note]Lorsque je parle de « Long Mouvement pour les Droits Civiques », je me réfère à l’analyse de Jacqueline Dowd Hall contestant la période typiquement attribuée au mouvement des droits civiques, ainsi réduite à l’intervalle entre les décrets anti-ségrégationnistes en milieu scolaire rendus dans le cadre de l’affaire Brown contre le bureau de l’Éducation (1954) et l’adoption de la loi de 1965 interdisant les discriminations racistes dans l’exercice du droit de vote nommée Voting Rights Act, pour lui inclure les années qui précédèrent et qui suivirent et pour bousculer la version d’une progression linéaire, sous-entendue dans la période précédemment citée. Voir Jacqueline Dowd Hall, « The Long Civil Rights Movement and the Political Uses of the Past », Journal of American History, vol. 91, n° 4, 2005, pp. 1233–63.[/note]. La manière dont les histoires de Lucy Hicks Anderson, Georgia Black, Carlett Brown, James McHarris / Annie Lee Grant et Ava Betty Brown ont été racontées illustre comment les figures trans furent utilisées par la presse noire pour arbitrer les vies des personnes noires aux États-Unis, non seulement dans leurs relations aux questions de genre et de sexualité mais aussi dans leurs rapports au concept de valeur et aux notions changeantes de l’évaluation humaine.

Les figures analysées ici, ainsi que le soutient Hortense Spillers au sujet des femmes noires et de la symbolique dominatrice de la sexualité, « ne vivent pas leur destin à la périphérie de la magie du genre et de la race états-uniennes, mais au cœur de sa manichéenne obscurité[note]Hortense Spillers, « Interstices: A Small Drama of Words », Black, White, and in Color: Essays on American Literature and Culture, Chicago, University of Chicago Press, 2003, p. 174.[/note] ». La description de Spillers de la vie genrée noire au cœur d’une « manichéenne obscurité » éclaire le choix de mobiliser dans ce chapitre la visualité transversale des silhouettes et des ombres comme des phénomènes pictographiques associés qui émergent de leur relation à des sources de lumière. Alors que les silhouettes soulignent les contours de leur sujet de grands traits épais, les ombres apparaissent par obstruction. Considérer les récits de Lucy Hicks Anderson, Georgia Black, Carlett Brown, James McHarris / Annie Lee Grant et Ava Betty Brown comme des « ombres » – comme des récits qui viennent perturber la téléologie d’une transsexualité médicalisée comme liberté du corps – c’est aussi inciter à repenser la formulation classique du « centre et des marges » afin d’identifier et contester les mécanismes par lesquels les conventions de langage obscurcissent la manière dont le pouvoir agit en déterminant ce que Nicholas Mirzoeff décrit très justement comme le « visible » et le « dicible[note]Nicholas Mirzoeff, « The Right to Look », Critical Inquiry, vol. 37, n° 3, 2011, pp. 473–96.[/note] ». Ainsi que Spillers l’affirme avec force, « le fait de la domination est altérable mais uniquement dans la mesure où la sujet dominée reconnaît le pouvoir potentiel de sa propre “double-conscience”. La sujet est certainement vue, mais elle voit également. C’est ce regard retourné qui négocie en tout lieu un espace où vivre, et c’est ce deuxième aspect que nous devons accepter de nommer le contre-pouvoir, la contre-mythologie[note]Spillers, « Interstices », op. cit., p. 163.[/note]. » Ce que Spillers appelle contre-mythologie trouve une réalisation fictionnelle dans Invisible Man [Homme invisible, pour qui chantes-tu ?] de Ralph Ellison, qui fut initialement publié en 1952 et reçut le U.S. National Book Award pour la fiction en 1953, à l’apogée de la célébrité de Jorgensen. Dans le prologue du livre, le narrateur explique qu’il a acquis la capacité de voir « l’obscurité de la luminosité » – non comme l’éveil d’un don surnaturel mais comme la conséquence d’avoir été frappé à la tête de manière répétée par un « boomerang » mieux connu sous le nom de l’Histoire. La capacité du narrateur émerge donc de ses expériences vécues, au sein des contradictions du pouvoir qui dicte, selon lui, « comment bouge le monde[note]Ralph Ellison, Invisible Man, New York, Random House, 1952, pp. 9–10.[/note] ». Vues à travers « l’obscurité de la luminosité », les histoires médiatiques de Lucy Hicks Anderson, Georgia Black, Carlett Brown, James McHarris / Annie Lee Grant et Ava Betty Brown ne consistent pas simplement à mettre au jour des récits oubliés ou à offrir une présence là où se trouvait une absence. Plutôt, en tant que contre-mythologies, elles deviennent des manières de lire les entremêlements de la race et du genre comme des indices de la circulation du pouvoir et comme des instanciations de la manière dont les discours font pression de façon récurrente sur la chair pour en faire avec le temps des corps de signification.

Bien que chacune des figures examinées dans ce chapitre possède des éléments narratifs distincts, elles occupent une position similaire dans les archives de la transsexualité. Placées dans les zones d’ombres de l’Histoire, peut-être même pendant leurs moments de notoriété, elles préparent le terrain pour comprendre la corporéité genrée et la corporéité trans en relation avec les différentes sortes de violences qui conjuguent les vies des personnes noires et trans. L’effacement, qui ne représente que l’une de ces violences, ne s’exprime pas dans une absence mais dans une présence animée et persistante. Considérer ce qui relie l’histoire de Jorgensen à celles qui lui sont apparentées et évoquées dans ce chapitre comme des arrangements arbitrés de la lumière et de l’obscurité, c’est-à-dire comme des proxies d’une série de conversations politiques importantes qui se manifestèrent dans les luttes nationales autour des lois ségrégationnistes Jim Crow et d’autres formes de violence infligées aux personnes noires et aux figures rendues noires aux États-Unis comme à l’échelle mondiale, illustre l’existence d’un gouffre entre l’attachement à la démocratie des États-Unis et pays Alliés d’une part et le capitalisme opposé aux spectres obscurcis du communisme, du socialisme et du fascisme de l’autre. Dans ce contexte frontalier, la figure de Jorgensen a apaisé autant de peurs qu’elle n’en a provoquées, puisqu’elle représentait la capacité à trouver une solution scientifique pour mettre un corps – ou, de nombreux corps, ainsi que ce chapitre le confirme – au repos, de manière à faire de la place pour une « nouvelle » itération de l’exceptionnalisme états-unien.

Avant de développer, permettez-moi quelques remarques méthodologiques faisant également office de réflexions particulières sur les aspects éthiques afférents à la mobilisation de cette archive. Parce que le journalisme n’est qu’un genre littéraire parmi les autres, je n’ai pas traité les histoires qui suivent comme si elles étaient pourvoyeuses d’une « vérité » sur les figures qu’elles débattent. Plutôt, cette archive est proche de ce que Saidiya Hartman a décrit, à l’occasion d’une improvisation sur Michel Foucault, comme existant par « le jeu du hasard ou celui d’un désastre » pour produire « une divergence ou une aberration par rapport au cours attendu et habituel de son invisibilité […] [à la] surface du discours[note]Saidiya Hartman, « Venus in Two Acts », Small Axe, vol. 12, n° 2, 2008, p. 2 ; « Vénus en deux actes », trad. Émilie Notéris, dans À perte de mère. Sur les routes atlantiques de l’esclavage, trad. Maboula Soumahoro, Montreuil, Brook, 2023, p. 401.[/note] ». En tant que faits d’actualité, ces histoires sont partiales et biaisées, structurées par les modes de pensée de l’époque qui engendrèrent une figure « digne d’un scoop ». Bien souvent, les médias ont traité les histoires de Lucy Hicks Anderson, Georgia Black, Carlett Brown, James McHarris / Annie Lee Grant et Ava Betty Brown comme des blagues, comme des signes de leur caractère soi-disant essentiellement utilisable et jetable. Par ailleurs, dans de nombreux cas, ces récits ne fournirent pas les fins heureuses conventionnellement attendues. À cet égard, j’ai pris le parti de ne pas m’efforcer de « compléter » les histoires pour adoucir les potentiels sentiments d’insatisfaction du lectorat, les laissant donc telles qu’elles furent originellement produites. J’ai aussi refusé de reproduire certains aspects des histoires qui pourraient être compris comme raisonnables aux yeux des standards journalistiques contemporains, comme donner le nom qui fut reçu à la naissance par la personne dont je raconte l’histoire, ou fournir le détail de la manière et du moment où cette personne a commencé à se reconnaître d’un genre différent. Ces détails, qui sont monnaie courante dans les conversations sur les personnes trans, font du genre une téléologie – une approche que j’invite mes lecteurices à mettre de côté. Bien que les récits médiatiques débattus ici aient pris place les décennies précédant et suivant l’émergence spectaculaire de Jorgensen, ce qui suit n’est pas exclusivement, ni même principalement, une chronologie de l’émergence temporaire de chacune de ces figures à la surface du discours. Il s’agit d’une série d’arguments sur le potentiel des ombres à refigurer et redéfinir l’historiographie trans, en redirigeant nécessairement l’attention sur les manifestations de l’inconvenant autant que du convenable, de ce qui advient comme de ce qui n’advient pas, sur les occasions de disparitions, de ce qui vous hante et des déploiements politiques du temps mobile (autrement dit, l’Histoire).

« Parfois la souveraineté est plus précieuse que la liberté » : Les procès de Lucy Hicks Anderson

Le 18 février 2011, le Tom Joyner Morning Show diffusait un épisode de sa série « Little-Known Black History Fact » [Fait peu connu de l’histoire noire] qui décrivait Lucy Hicks Anderson comme « la première noire transgenre à être jugée et reconnue coupable par la justice pour s’être faite passée pour une femme[note]Erica Taylor, « Little-Known Black History Fact: Lucy Hicks Anderson », Tom Joyner Morning Show, Power 98.9 FM, New York, 18 février 2011.[/note] ». L’année suivante, une version de son histoire fit son apparition parmi d’autres, dont celles de Carlett Brown, Sir Lady Java, Miss Major et Marsha P. Johnson, dans un reportage sur les pionièr·es trans noir·es du magazine Ebony, écrit par la défenseuse des personnes trans et blogueuse Monica Roberts[note]Monica Roberts, « A Look at African-American Trans Trailblazers », Ebony News and Views, Ebony, 1er mars 2012, http://www.ebony.com/news-views/trans-trailblazers#axzz2KTuytw3m.[/note]. On fit de sa biographie un court documentaire, We’ve been Around – Lucy Hicks Anderson [Nous sommes dans le coin depuis un moment – Lucy Hicks Anderson], diffusé sur Advocate.com et Essence.com en 2016. Son nom est souvent associé à l’histoire d’Oxnard en Californie, y compris dans le livre de Jeffrey Maulhardt intitulé Oxnard: 1941–2004 et dans un article du Los Angeles Times s’intéressant à la fermeture imminente d’un restaurant jouissant d’une clientèle composée des « vieux de la vieille » d’Oxnard[note]We’ve Been Around—Lucy Hicks Anderson (série internet), réalisée par Rhys Ernst, 1er mars 2016, [https://rhysernst.com/] ; Jeffrey Wayne Maulhardt, Oxnard, 1941–2004, Mount Pleasant (Caroline du Sud), Arcadia Publishing et the History Press, 2005 ; Lorenza Munoz, « Last Meal for the Breakfast Club? », Los Angeles Times, 13 janvier 1997, http://articles.latimes.com/1997-01-13/local/me-18264_1_gloria-stuart NdT : lien toujours fonctionnel, redirigé vers l’adresse : https://www.latimes.com/archives/la-xpm-1997-01-13-me-18264-story.html…]. Ce niveau de documentation permet de mieux accéder aux détails de sa vie : née en 1886 à Waddy au Kentucky, elle arrive à Oxnard en Californie en 1920 ; elle se marie deux fois, d’abord avec Clarence Hicks puis avec Ruben Anderson ; elle est domestique et tenancière de maison close ; elle est jugée deux fois devant les tribunaux, d’abord localement dans le comté de Ventura en Californie, puis par le gouvernement fédéral ; elle va en prison ; il lui est interdit de retourner à Oxnard après avoir exécuté sa peine au risque d’encourir de nouvelles poursuites ; et elle meurt à Los Angeles en 1954. La plupart de ces détails ont été glanés dans des articles rédigés à son sujet entre 1945 et 1946, lorsque ses procès faisaient l’objet d’une médiatisation nationale.

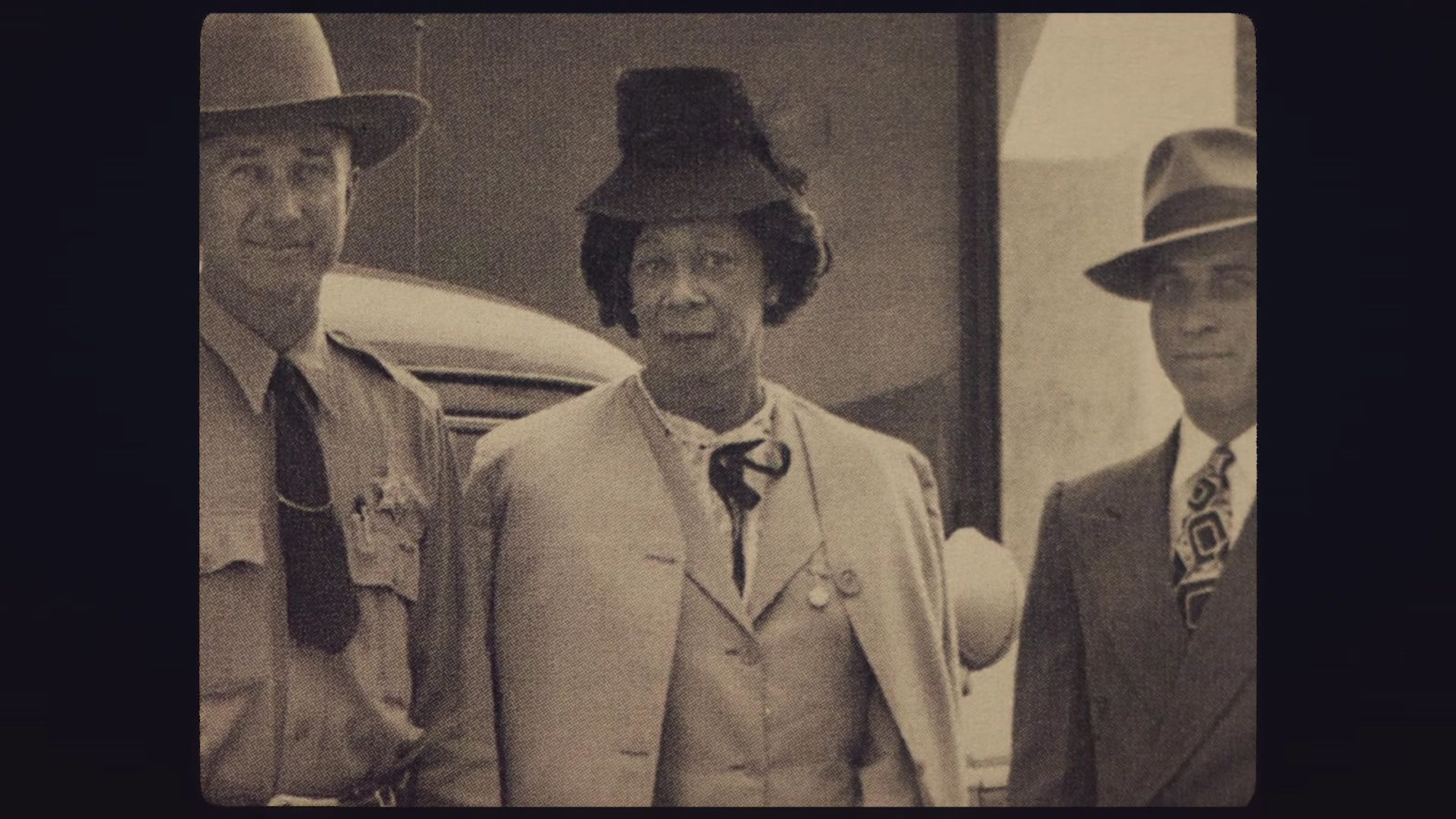

![/head/issue/sites/head_issue/files/migrations/inline-images/ump-snorton-fig18-1024x576.jpg [missing img]](/head/issue/sites/head_issue/files/migrations/inline-images/ump-snorton-fig18-1024x576.jpg)

Un cliché de Lucy Hicks Anderson, tiré de la série documentaire <em>We’ve been Around</em> (2016) produite par Focus Features. Droits réservés.

Dans le numéro du 5 novembre 1945 qui présente une version de l’histoire de Lucy Hick Anderson à un public national, le Time publie en première de couverture une image de l’ambassadeur des États-Unis en Argentine, Spruille Braden. À la droite du visage de Braden se trouve une illustration de l’Amérique du Sud où le continent est représenté par des feuilles de bananier et la zone de l’Argentine parsemée de croix gammées. Dans le coin inférieur droit, dirigé vers le fléau figuré du fascisme, apparaît un pulvérisateur manuel de pesticides aux allures d’avion de chasse. Sous l’image, on peut lire une citation de Braden : « Parfois la souveraineté est plus précieuse que la liberté[note]Boris Artzybasheff, couverture du Time: illustration de Spruille Braden, 5 novembre 1945. Candidat aux élections présidentielles en Argentine avec le slogan « Braden ou Perón », les idées politiques du futur président Juan Perón furent décrites comme une forme de socialisme corporatiste ou socialisme de « droite » bien que certain·es universitaires aient comparé son régime à certaines branches du fascisme européen, et plus particulièrement celui de Benito Mussolini. L’usage de croix gammées pour caractériser et caricaturer sa tribune jouèrent un rôle dans l’anxiété des lecteurices du Time concernant l’éventualité d’un autre pouvoir de l’Axe à proximité de la frontière sud des États-Unis.[/note]. » Bien que pensée dans le sens d’une illustration affirmant les stratégies interventionnistes des États-Unis dans les politiques électorales argentines et les prérogatives de l’État à combattre et réprimer la popularité du futur président argentin Juan Domingo Perón, l’évaluation de Braden d’une souveraineté prioritaire sur la liberté dans ce contexte temporel pourrait tout aussi bien servir à décrire les politiques à l’œuvre dans les multiples rencontres de Hicks Anderson avec la justice criminelle locale et fédérale. La question – qui relevait à la fois des affaires de politique étrangère états-unienne et du traitement judiciaire du genre de Hicks Anderson, de son arrestation à son jugement – était : quelles conditions provoqueraient cette réévaluation spécifique ?

Publié après qu’un éditeur « découvrit le scandale qui avait été obscurément planqué dans un journal de la côté pacifique », l’article du Time, intitulé « California: Sin and Souffl » [Californie : Pécher et Soufflé], racontait « l’histoire de Lucy Hicks, cheffe cuisinière, confidente, philanthrope et tenancière d’une maison close à Oxnard en Californie » et suscita plus de courrier de son lectorat que n’importe quel autre article de l’histoire récente[note]James A. Linen, « A Letter from the Publisher », Time, 14 janvier 1946, p. 13.[/note]. Le reportage s’intéressait autant à la ville d’Oxnard qu’à Hicks Anderson : « La ville commençait à s’enrichir grâce à la betterave sucrière, et ses travailleurs chinois et mexicains dépensaient tout leur argent chaque nuit pour des filles légères, des jeux d’argent, du whisky et de l’opium. » En tissant son histoire avec celle de la ville, l’article exprimait avec zèle qu’« au comté de Ventura, [Hicks Anderson] devint aussi célèbre que la raffinerie de l’énorme entreprise américaine de sucre cristal », décrivant comment la croissance d’Oxnard permit à Hicks Anderson d’étendre son « pauvre petit bordel » à tout un demi pâté de maison. Selon l’article, « Lucy fut acceptée par la ville d’Oxnard et sa politique laxiste dans ses entreprises commerciales, et non personnelles, liées à ses bordels ». En plus de son rôle de propriétaire de plusieurs bordels, Hicks Anderson était connue comme l’une des meilleures cheffes cuisinières de la ville, travaillant pour une bonne partie de l’élite politique et économique d’Oxnard. Proche des personnes de pouvoir, elle en retirait certains avantages : « Lorsque le chérif l’arrêta un soir, sa réputation lui rendit bien service – Charles Donlon, le premier banquier de la ville, paya très rapidement sa caution. La raison : il avait programmé un dîner avec de nombreux convives qui se serait effondré sombrement si Lucy restait en prison. » Sur un ton sardonique, le reportage décrivait la manière dont Hicks Anderson organisait « des fêtes de départ dispendieuses pour les fils des familles importantes », fournissait aux journaux d’Oxnard des commentaires sur la vie locale aux côtés de ceux des « hommes d’église et d’autres leaders municipaux », soutenait régulièrement la Croix-Rouge, les Scouts et autres œuvres de charité, et avait acquis plus de 50 000 dollars en obligations de guerre[note]« California: Sin & Souffl », Time, 5 novembre 1945, p. 27.[/note].

« Sin and Souffl » contient une citation de Hicks Anderson – une réponse qu’elle donne au sujet de son rôle de philanthrope. Selon la description du journal, elle confie dans un « gloussement joyeux » : « Faut juste pas me demander d’où vient l’argent[note]Ibid.[/note]. » La dernière phrase de l’article, une chute, « Lucy est un homme » signale définitivement au lectorat du Time qu’elle est de celleux dont on se moque. Dans une lettre aux adhérent·es quelques mois plus tard, le nouvel éditeur en chef du Time, James A. Linen, décrit l’histoire de Hicks Anderson comme une histoire « de stupéfaction et d’embarras [pour] les hommes de sa ville » en remarquant le nombre de lettres provenant du lectorat du Time la nominant pour le prix de « l’Homme de l’Année » décerné par le magazine en 1945[note]Linen, « Letter from the Publisher », op. cit.[/note]. Bien que l’article initial ne mentionne pas comment le magazine a eu connaissance de l’histoire de Hicks Anderson – c’est-à-dire parce qu’elle était poursuivie pour parjure –, au côté du croquis rapide d’une figure barbue à forte poitrine portant une robe et en guise de mise à jour du récit, Linen écrit : « Mais il faut compter maintenant un chapitre de plus aux mésaventures de Lucy : “elle” est recherchée par l’armée états-unienne pour désertion. » Signe de la manière symptomatique dont le Time traite Hicks Anderson, le ton railleur de Linen révèle le sous-texte bien sérieux d’une blague partagée entre la rédaction du magazine et ses lecteurices. Tout en informant de la criminalisation de Hicks Anderson dans l’intention de faire rire, l’ajout de Linen a également pour effet de replacer l’histoire de Hicks Anderson du côté de l’épreuve personnelle plutôt que de celui d’une peine partageable collectivement par la population d’Oxnard. Le choix éditorial de publier son histoire sous la forme d’une blague nous invite à aiguiser l’attention avec laquelle nous observons la première de couverture de ce numéro. De même que les stratégies interventionnistes en Argentine furent illustrées par la nécessaire extermination d’un fléau fasciste fantasmatique, le discours caricatural raciste dont Hicks Anderson fait l’objet et le déploiement de l’article avec pour chute l’annonce du genre de Hicks Anderson rationalisent les violentes temporalités privilégiant la souveraineté sur la liberté au sein d’une logique de poursuite judiciaire.

Le 12 décembre 1945, le journal The Afro-American publie en première page l’article « Night Life Queen Guilty of Perjury in Sex Case » [Une reine de la nuit coupable de parjure dans une affaire de sexe]. L’article relate par le détail la première rencontre de Hicks Anderson avec la justice criminelle en invitant son lectorat à participer au théâtre de la méfiance, visuellement renforcé par l’illustration d’une femme se tenant près d’un panneau de mise en garde « Attention. Ceci n’est pas ce que vous pensez[note]« Night Life Queen Guilty of Perjury in Sex Case », The Baltimore Afro-American, 11 décembre 1945, pp. 1 et 18.[/note] ». Accusée de parjure pour avoir signé ses documents de mariage, Hicks Anderson et son procès d’une semaine au tribunal du comté de Ventura furent les principaux centres d’attention du compte-rendu de deux pages fourni par ce journal de la presse noire basé à Washington. Tandis que l’article s’ouvre sur le verdict « d’un jury ayant déclaré [qu’elle était] un homme aux yeux de la loi […], l’inculpant pour parjure », l’attention est portée sur le procès d’une manière permettant de fournir également au lectorat la défense de Hicks Anderson. Par exemple, en réponse à l’interrogatoire du procureur, Hicks Anderson a décrit sa sensibilité esthétique (« Lorsqu’on lui demanda si “elle” portait souvent une perruque, Lucy répondit : “Si je me trouve plus jolie avec une perruque, alors oui” »), ses relations romantiques passées (« Lorsqu’on lui demanda si Hicks [son premier mari] était un homme, Lucy répondit : “En tous cas, il est censé l’être.” ») et sa propre compréhension de son corps (« Lorsqu’on lui demanda quelles parties de son corps “elle” considérait comme féminines, “elle” dit : “Pour commencer, ma poitrine”, qu’elle avança en direction du jury, révélant une poitrine bien masculine[note]Ibid.[/note]. ») Le témoignage de Hicks Anderson rapporté ici sous-estime la manière dont la vie trans noire était assujettie sans jamais être complètement subjectivée par les logiques criminelles et carcérales. Ce témoignage faisait plus qu’apporter de la « couleur » à la prose de cet article : les interjections de Hicks Anderson, qui penchaient parfois du côté de l’humour, contribuaient au flux du discours normatif qui la mettait en accusation. Considérer les réponses de Hicks Anderson comme des instances de contre-pouvoir nécessite de reconnaître les contradictions discursives qui façonnent « la manière dont bouge le monde » et requiert donc de les voir comme des illustrations du fonctionnement des normes et de la normativité, comme des capillaires du pouvoir qui peuvent parfois se retrouver bouchés.

L’article du Afro-American comprend également les témoignages de cinq médecins, qui attestent unanimement que Hicks Anderson « est un homme sans l’ombre d’un doute[note]Ibid.[/note] ». Cette déclaration, dans le cours narratif particulier du procès, avait pour but d’étaler une écrasante prépondérance de preuves contre la revendication de Hicks Anderson d’être une femme mais cela eut pour effet simultané de révéler une préoccupation pour le rôle de l’expertise médicale dans les procédures légales, avec pour conséquence d’octroyer parfois à cette expertise trop de crédit. En réponse à la stratégie du procureur, son avocat défendit la théorie selon laquelle elle avait des « organes cachés » qui ne pourraient être découverts que « lorsqu’une autopsie [pourrait être réalisée] après sa mort[note]Ibid.[/note] ». En échange d’une vie hors de prison, cette défense s’appuyant sur l’argument des « organes cachés » offrit la possibilité pour l’institution d’utiliser le cadavre de Hicks Anderson pour une durée indéterminée, un signe de la pratique soutenue de l’industrie médicale aux États-Unis d’expérimenter sur les corps noirs, ainsi que je le développe dans le premier chapitre de Black on Both Sides[note]Voir Harriet Washington, Medical Apartheid: The Dark History of Experimentation on Black Americans from Colonial Times to the Present, New York, Doubleday, 2006 ; C. Riley Snorton, « Anatomically Speaking: Ungendered Flesh and the Science of Sex », Black on Both Sides: A Racial History of Trans Identity, University of Minnesota Press, Minneapolis / Londres, 2017, pp. 17-53.[/note][Noir·es des deux côtés]. Tout en dénonçant le caractère superficiel des savoirs que la médecine pouvait fournir, la défense de Hicks Anderson soulignait la manière dont la chair noire était depuis longtemps devenue centrale dans le développement des connaissances médicales.

L’argument des « organes cachés » venait également appuyer une demande d’ajournement du procès, instituant nominalement l’illusion d’un temps linéaire ; un report qui permettrait à Hicks Anderson de vivre (librement) avant que la question de son genre ne fasse l’objet d’une poursuite comme fait biologique. Cependant, parce qu’il oblige à une expertise médicale post-mortem, cet argument, en bousculant les temporalités normatives, produit une rupture qui propulse le « passé » de l’industrie médicale vers son avenir. En termes deleuziens, on peut comprendre les « organes cachés » de Hicks Anderson comme constituant un « champ d’expérience au-delà (ou plutôt, en-deçà) de la réalité constituée[note]Slavoj Žižek, Organs without Bodies: Deleuze and Consequences, New York, Routledge, 2004, p. 4.[/note] ». En tant que « virtualités » – ce qui, pour Gilles Deleuze, relève de la perception –, ses « organes cachés » sont placés aux côtés de la « réalité » du corps de Hicks Anderson. En tant qu’empreinte discursive résultant de la sédimentation de la perception au cours du temps, ses « organes cachés » portent en eux l’hypothèse d’une approche de l’histoire centrée sur ce qui est en devenir, c’est-à-dire que ses organes imperceptibles fournissent le contre-récit d’un corps qui reste encore à apparaître. Dans ce sens, les « organes cachés » de Hicks Anderson sont à la fois l’ombre et le présage d’une corporéité transsexuelle, ainsi que la défense de son premier procès le mettait en scène, évoquant la difficulté d’évaluer la « vérité » des corps trans en termes médicaux tout en annonçant le potentiel d’émergence de la transsexualité du fait de l’intervention médicale.

Le dernier article de la série médiatique autour de Hicks Anderson par le journal Afro-American s’intitule « Allotment for ‘Wife’ Fatal » [Allocation pour « femme » fatale]. Publié le 20 avril 1946, il relate le procès fédéral du Sergent Reuben Anderson. Anderson risquait « jusqu’à dix ans de prison fédérale et 10 000 dollars d’amende, non pas parce qu’il avait épousé un autre homme, mais parce qu’il demanda au gouvernement d’envoyer à son homme-épouse une allocation de 950 dollars en chèques[note]Michael Carter, « Allotment for ‘Wife’ Fatal », The Afro-American, 20 avril 1946, pp. 1–2. Il importe de remarquer comment le terme « male wife » [homme-épouse] utilisé ici constitue un épithète récurrent dans les épistémologies africaines du genre. Voir par ex. Ifi Amadiume, Male Daughters, Female Husbands: Gender and Sex in an African Society, Londres, Zed Books, 1987 ; Stephen O. Murray et Will Roscoe, Boy-Wives and Female Husbands: Studies in African Homosexualities, New York, Palgrave Macmillan, 1998 ; et Oyeronke Oyewumi (dir.), African Gender Studies: A Reader, New York, Palgrave Macmillan, 2005.[/note] ». Documentant le procès du point de vue de l’accusation comme de la défense (il est notamment fait mention du témoignage de Hicks Anderson au procès de son mari au nom de l’habeas corpus), l’article est toutefois écrit après le jugement de Hicks Anderson qui la condamna pour parjure au niveau fédéral. Il est ainsi dit qu’on la « plaça dans la section hommes de la maison d’arrêt fédérale, vêtu cependant comme une femme parce que, selon les officiers de police, il n’avait pas d’autres vêtements[note]Carter, « Allotment for ‘Wife’ Fatal. », op. cit.[/note] ». Dans l’article dédié par The Afro-American à son premier procès (celui du comté de Ventura), Hicks Anderson apparaissait comme pleine de répartie ; cette fois, elle est décrite comme un témoin récalcitrant : « Lucy refusa de répondre à la question “Avez-vous des organes sexuels masculins ?” La question lui fut posée plusieurs fois de diverses manières mais Lucy refusa fermement de répondre[note]Ibid.[/note]. » Le refus de Hicks Anderson, sa réticence à coopérer avec les logiques d’accusation ou à les corroborer, représente un autre déploiement de la polyvalence des ombres, c’est-à-dire que parfois – dans ces occasions où « la souveraineté est plus précieuse que la liberté » – le silence devient contre-mythologique.

« Les personnes noires meurent différemment » : Georgia Black et le tour de passe-passe de la notion de valeur

Exhibé comme texte de présentation sur la couverture du magazine Ebony, juste au-dessus d’une photo du boxeur Ezzard Charles et de sa femme Gladys, « The Man Who Lived 30 Years as a Woman » [L’homme qui vécut 30 ans comme une femme] est initialement publié en octobre 1951 et réimprimé pour l’édition spéciale de novembre 1975 célébrant le 30eanniversaire de la revue (et repris dans Jet en 1989). Cet article d’Ebony est le premier d’une série médiatique sur la thématique trans à paraître dans les publications Ebony et Jet de la Johnson Publishing Company. Annoncées dans le quart supérieur droit de l’image (comme il est fréquent de le faire), un grand nombre des histoires qu’Ebony a couvertes sur la vie des personnes noires aux États-Unis tout au long des années 1950 comprenaient aussi bien des « révélations » sur le nudisme et le nanisme que des reportages sur le « passing » racial et de genre. L’article sur Georgia Black mobilise un certain nombre des conventions attendues pour des révélations, même si ce qui s’y trouve révélé n’a rien de particulièrement évident. Certes le gros titre donne à comprendre sans ambiguïté quel est son sujet. Mais l’article, loin du sensationnel que son titre évoque, mêle à sa prose un souci pour la manière concrète dont les personnes vivent, si bien que « malgré toutes les preuves à disposition, les déclarations officielles et les photos » figurant Black comme « l’une des histoires les plus incroyables d’anomalies sexuelles », les journalistes d’Ebony ne peuvent pas s’empêcher de dire combien elle était aimée par des communautés nombreuses et variées de Sanford en Floride[note]« The Man Who Lived 30 Years as a Woman », Ebony, novembre 1975, pp. 86 et 88 (réimpression de la version originale publiée en octobre 1951).[/note]. L’article évoque notamment le fait que, lorsqu’elle meurt en juin 1951, « alignées sur les trottoirs de cette ville du Sud [des États-Unis] qui a interdit l’accès de son stade à Jackie Robinson [joueur de baseball noir], des personnes en deuil, noires et blanches, se tiennent épaules contre épaules, inclinent la tête en signe de respect et versent des larmes sincères ». Un geste de dé-ségrégation remarquable occasionné par une personne qui, d’après la première phrase de ce même article, « selon toutes les lois de la société […] aurait dû mourir dans la disgrâce et l’humiliation et n’être gardée dans les mémoires que comme une perverse sexuelle, une “tapette” et un “monstre”[note]Ibid., p. 85.[/note] ».

Le 8 septembre 1951, quelques semaines avant que l’article d’Ebony sur Black n’atteigne les kiosques à journaux, des représentant·es de quarante-huit nations signent le Traité de San Francisco, marquant la fin officielle de la Seconde Guerre mondiale. Ce même jour, le Japon et les États-Unis signent également le Traité de Sécurité entre leurs deux pays, permettant aux États-Unis d’installer leur première base militaire dans l’Est-asiatique, sur le sol japonais. Tandis que le gouvernement états-unien étendait sa présence et sa portée militaires en Asie, affichant son intention de protéger et maintenir la liberté et la démocratie dans le monde, il protégeait et maintenait les régimes répressifs racistes à l’intérieur de ses frontières nationales avec une ferveur toute aussi vive. L’article d’Ebony reflète cette apparente contradiction dans les politiques générales états-uniennes, une contradiction qui n’en est pas du tout une, mais bien plutôt un paradoxe traduisant des conceptions mouvantes de la notion de valeur. Ainsi que l’explique le regretté théoricien culturel Lindon Barrett : « La valeur dénote une domination et une longévité dans un espace de multiplicité. Sa présence et sa performance implique l’altération, la resituation et la refiguration de l’Autre, ou de nombreux Autres, dans les marges et les recoins. De fait, elle se manifeste de manière paradoxale : jamais réellement présente (définie par une frontière fétichisée), elle aspire néanmoins à être partout[note]Lindon Barrett, Blackness and Value: Seeing Double, New York, Cambridge University Press, 1999, pp. 19–20.[/note]. » La description que donne Barrett de la valeur et de ses significations désigne également les valeurs des États-Unis en tant qu’État-nation impérial impliqué dans la guerre de Corée, une déclaration sanglante de l’investissement militariste du pays à s’opposer au communisme à travers le monde partout où il semblait gagner du terrain[note]On retrouve une interprétation de l’injonction états-unienne à intervenir dans l’« expansion communiste » à travers le monde dans A Report to the National Security Council—NSC 68, 12 avril 1950, President’s Secretary’s File, Truman Papers, Harry S. Truman Library and Museum, consulté à la page https://www.trumanlibrary.org/whistlestop/study_collections/coldwar/doc…–1.pdf NdT : lien non fonctionnel le 14 juillet 2024 – les pages de ce rapport restent cependant disponibles sur le site en effectuant une recherche par mot-clé avec le nom du document ci-dessus.[/note].

En lien avec la violence et la volatilité se manifestant à l’intérieur comme à l’extérieur des frontières nationales, l’histoire de Georgia Black est, selon les journalistes d’Ebony, un « drame bizarre et émouvant, dont le final aura pour humble scène une tombe dans le cimetière de Burton, dans la ville de Sanford[note]« Man Who Lived 30 Years. », op. cit.[/note] ». La reconnaissance de l’humanité d’une personne dépend parfois des rites et rituels funéraires qui lui sont conférés à sa mort. L’article expose cette pratique excluante et contestée et par là, le concept de valeur et ses significations. De manière transitive, c’est également ce qu’exprime Karla F. C. Holloway avec sa description des ombres comme « pénombreuses et exquises », en référence à ces choses qui sont « promises au-delà de leur contexte[note]Karla F. C. Holloway, Legal Fictions: Constituting Race, Composing Literature, Durham (Caroline du Nord), Duke University Press, 2014, p. 1.[/note] ». Le récit de Black va à l’encontre du système de valeur dominant qui ne voit la vie des personnes noires qu’à partir des profits susceptibles d’être tirés de leur mort. Décrivant Black dans ses rôles de mère, veuve, membre influente de son église et domestique, l’article d’Ebony commence en expliquant qu’il fallut attendre sa mort pour que son histoire puisse être racontée dans son intégralité, rendant compte de « l’incroyable histoire de Georgia Black » depuis les perspectives de « médecins noir·es et blanc·hes qui avaient examiné Black », « de voisaines des deux races » et « d’un récital mortuaire qui semblait émaner des lèvres de Black elle-même[note]« Man Who Lived 30 Years », op. cit., p. 85.[/note] ». La temporalité de la publication de l’article fut la conséquence de l’action de diverses personnes – son pasteur, les personnes qui l’employaient, sa famille et ses amiz – qui empêchèrent une couverture médiatique à sensation au sujet de sa vie lorsqu’elle était en train de mourir.

Les images accompagnant l’article de Black explorent visuellement les imbrications de la vie et de la mort noires. Prenant plus de la moitié de la première page, la photo principale n’annonce pas clairement si elle a été prise avant ou après la mort de Black. La légende éclaircit une partie de l’ambiguïté temporelle sans toutefois la lever complètement : « Atteinte d’une maladie mortelle, Georgia Black, sur son lit de mort, exhale une fragrance de rose provenant du bouquet que lui apporte un·e voisin·e. L’homme qui vécut comme une femme pendant plus de 30 ans fut accompagné d’un cortège de plus de 30 voitures et enterré dans des vêtements de femme. Le certificat de décès ne mentionnait pas le sexe. Georgia Black était à la tête de la Women’s Missionary Society[note]Ibid.[/note] [société missionnaire des femmes]. » La série de photographies accompagnant l’article sur Black avertit également les lecteurices de la position qu’elle occupait à Sanford en Floride, ainsi qu’on peut le lire dans la légende de l’illustration principale incluant des détails sur son cortège funéraire, les vêtements de son inhumation et le rôle qu’elle avait à l’église. L’absence de stipulation [du sexe] sur le certificat de décès de Black semblerait fournir un argument supplémentaire sur l’étendue de son étonnante (du moins pour les journalistes d’Ebony) relation au pouvoir. De par son contenu et les conventions du photojournalisme, la photo principale de l’article offre un exemple du genre de l’« image à l’article de la mort ». Comme l’explique Barbie Zelizer, les images prises à l’article de la mort enfreignent les conventions du photojournalisme, visant habituellement le réalisme documentaire, pour transmettre au contraire « la voix subjonctive du visuel[note]Barbie Zelizer, About to Die: How News Images Move the Public, New York, Oxford University Press, 2010, p. 66.[/note] ». En d’autres termes, les images photojournalistiques des mourant·es – qu’elles documentent des catastrophes écologiques, des personnes en phase terminale de leur maladie ou les ravages de la guerre – produisent une relation de nature différente entre le sujet photographié et les personnes qui vont le regarder, puisque chaque portrait invite les spectateurices à étendre leurs capacités d’imagination, créant des relations spéculatives entre la vie et la mort, entre les vivant·es et les mort·es[note]Voir ibid., pp. 62–66.[/note]. Il est important de noter, ainsi que l’a écrit Susan Sontag, que le photojournalisme aux États-Unis « trouva sa voie au début des années 1940 – en temps de guerre[note]Susan Sontag, Regarding the Pain of Others, New York, Picador, 2003, p. 34 ; Devant la douleur des autres, trad. Fabienne Durant-Bogaert, Paris, Christian Bourgois, 2022.[/note] ». Rationalisant l’activité des forces militaires des États-Unis et des Alliés durant la Seconde Guerre mondiale, le photojournalisme, dans sa représentation des morts en temps de guerre, a émergé de l’articulation des éléments contradictoires qu’il implique : le subjonctif et l’objectif. Cela étant dit, l’image de Black rappelait probablement aussi au lectorat d’Ebony la longue histoire mondiale des représentations de la mort des personnes noires. Comme le dit Rinaldo Walcott, ces représentations disent combien « les relations historiques qui produisirent les peuples noirs sont les mêmes que celles qui produisent leurs morts » et combien « la mort des personnes noires ne cesse de dessiner le cadre de l’habitabilité quotidienne des peuples noirs[note]Rinaldo Walcott, « Black Queer Studies, Freedom, and Other Human Possibilities », Understanding Blackness through Performance: Contemporary Arts and the Representation of Identity, Anne Cremieux, Jean-Paul Rocchi et Xavier Lemoine (dir.), New York, Palgrave Macmillan, 2013, p. 143.[/note] ».

![/head/issue/sites/head_issue/files/migrations/inline-images/ump-snorton-fig19-1024x987.png [missing img]](/head/issue/sites/head_issue/files/migrations/inline-images/ump-snorton-fig19-1024x987.png)

Photographie de Georgia Black en première page de l’article, dont la composition souligne l’ambiguïté visuelle de l’état de son sujet, vivante ou morte. Ainsi que l’indique l’article, lorsque le journal local afficha en première page la « révélation » du genre de Black, « le pasteur James Murray de la Trinity Methodist Church [Église méthodiste de la Trinité] appela la rédaction de l’Herald pour protester… La rédaction présenta ses excuses et cessa toute publicité sur le sujet dans la presse locale. » Ce détail concernant la couverture de cette histoire pourrait bien aussi expliquer pourquoi Ebony publia l’article sur Black après son décès, ce qui la distingue également de ses contemporain·es. Droits réservés.

Rinaldo Walcott analyse la manière dont la vie et la mort noires ont été forgées dans la violence du commerce transatlantique d’esclaves. La vie et la mort noires ont ainsi été instrumentalisées dans la formation et le maintien des logiques ordonnatrices du Nouveau Monde : « si la noirceur moderne est établie dans la mort, elle ne l’est pas comme réconciliation avec ce que cela signifie d’être humain·e ni même comme un désir de liberté face à l’expérience humaine, elle advient plutôt de l’incapacité à fournir le repos à ses mort·es dans les affres de la non-liberté[note]Ibid., p. 145.[/note] ». Les différentes formes de non-liberté qui ont façonné la vie de Black, et la vie des personnes noires en général, engendrent une autre interprétation des images de sa mort. Ces images sont l’occasion d’une nouvelle médiation de la liberté noire, forgée dans les rites funéraires. Dans l’article, un autre cliché de Black (photographiée avec sa belle-sœur Lugenia) pourrait bien ainsi nous aider à nous confronter à ce que Christina Sharpe définit comme l’urgente question « des apparences, des implications et des significations du soin que l’on prodigue, de l’attention que l’on porte, du réconfort que l’on offre et de toutes les manières que l’on a de défendre celleux qui sont déjà parti·es, celleux qui sont en train de mourir et celleux dont les vies sont constamment à l’imminence de la mort, dont la vie est vécue en présence de la mort ; vivre cette imminence et cette immanence au cours de, et en tant que, “veillée funèbre[note]Christina Sharpe, In the Wake: On Blackness and Being, Durham (Caroline du Nord), Duke University Press, 2016, p. 38. NdT : le wake dont parle Sharpe renvoie simultanément au « sillage » que les navires esclavagistes et l’esclavage en général laissent derrière eux (leurs « survivances » contemporaines, comme le dit Saidiya Hartman) et aux « veillées » (aux deuils) qui restent à faire dans ce sillage.[/note]” ».

![/head/issue/sites/head_issue/files/migrations/inline-images/ump-snorton-fig20-947x1024.png [missing img]](/head/issue/sites/head_issue/files/migrations/inline-images/ump-snorton-fig20-947x1024.png)

Aux côtés d’autres photographies de personnes résidant à Sanford en Floride, qui furent prises au moment de l’enquête journalistique, cette image de Black accompagnée de sa belle-sœur Lugenia met en lumière de manière plus éclatante encore une éthique du soin et de l’attention qui se développa à l’approche de la mort de Black. <em>Ebony</em>, octobre 1951. Droits réservés.

Même si l’article a pour vocation de raconter l’histoire de Black, il permet également de se représenter, au travers des images de Black à l’article de la mort et des relations qu’elles suggèrent, des voies vers de nouvelles formes de vie noire dans un futur pas si lointain. Un futur dans lequel la virulence des lois ségrégationnistes s’affaiblirait et où la vie des personnes noires pourrait être identifiée et estimée, même si cela devait se produire en empruntant le chemin de leur mort. Comme le suggère la première phrase de l’article, l’évocation de l’identité de genre de Black ne tourne pas autour de la question de son « sexe véritable » mais autour du fait qu’elle était une figure valorisée et estimée par les habitant·es de Sanford, noir·es comme blanc·hes, au point qu’iels sont toustes venu·es pleurer sa mort et ainsi ont fait de sa vie une « vie deuillable[note]Judith Butler introduit l’expression « grievable life » [vie pleurable] dans son examen de l’imagerie et des représentations en temps de guerre et de la circulation de la violence, du racisme et de la coercition appartenant à cette période. Judith Butler, Frames of War: When Is Life Grievable?, New York, Verso, 2010 ; Ce qui fait une vie : essai sur la violence, la guerre et le deuil, trad. Joëlle Marelli, Paris, Zones, 2010. NdT : l’utilisation de la forme verbale « deuiller » est empruntée à la poète française Léa Rivière (L’odeur des pierres mouillées, Lorient, Éditions du Commun, 2023) que nous préférons à la traduction classique de « grievable » en « pleurable ».[/note] ». Ce qui a peut-être été plus choquant que l’histoire de la transformation de genre de Black, c’est ce que sa mort a accompli et qui paraissait inatteignable pour beaucoup de peuples noirs et racisés. Pour reprendre les termes de Sharon Holland dans son travail sur le rôle constitutif de la mort dans la construction de la subjectivité noire, Black a atteint « aux yeux des autres, le statut des “vivant·es[note]Sharon Holland, Raising the Dead: Readings of Death and (Black) Subjectivity, Durham (Caroline du Nord), Duke University Press, 2000, p. 15. Le travail de Holland discute également de la manière dont la mort des personnes noires, dans sa matérialité, perturbe le paradigme centre-versus-marges. Holland explore cette question dans son analyse de la vie et la mort noires en anthropologie et en littérature ; j’étends cette conversation en prenant appui sur le visuel et le populaire, leviers pour penser les circulations quotidiennes de la mort des personnes noires, en particulier lorsqu’elles ont lieu dans les espaces internes de la presse noire.[/note]” ».

Tout ceci n’est pas dit pour suggérer que les images dépassent la textualité de l’article « The Man Who Lived 30 Years as a Woman », ni même qu’elles permettent de modifier significativement la compréhension des dimensions narratives de l’article qui représentent Black comme une personne malhonnête et trompeuse – conduisant une partie des lecteurices à établir une relation, dans un registre et à une échelle certes différentes, entre son histoire et la couverture médiatique de l’époque des espions soviétiques et des personnes accusées d’être sympathisantes communistes infiltrées dans le gouvernement fédéral[note]En avril 1951, par exemple, le verdict condamnant à mort Julius et Ethel Rosenberg, un couple accusé d’espionnage avec l’intention de partager des informations avec l’Union Soviétique sur le développement d’armes nucléaires aux États-Unis, devint une affaire suivie dans la presse à l’échelle nationale. Voir par ex. Douglas O. Linder, « Judge Kaufman’s Statement upon Sentencing the Rosenbergs », « Famous Trials », University of Missouri–Kansas City Law School, consulté le 22 juin 2017 sur http://www.famous-trials.com/rosenberg/1994-kaufmanstmt NdT : lien toujours actif le 6 août 2024.[/note]. Ces analyses n’ont pas non plus pour intention d’ignorer le fait que certaines lecteurices ont pu réduire l’histoire de Black à une simple histoire de passing, ne voyant dans son adoption de l’identité féminine qu’une stratégie pour accéder à de meilleures chances et conditions de vie – telles que la sécurité financière et une plus grande mobilité – qui lui auraient peut-être été refusées si elle avait été un homme gay. Cette lecture de l’histoire de Black était sans aucun doute présente et exprimée dans la rubrique « Letters to the Editor » [Lettres adressées à la rédaction] d’Ebony même après sa réimpression en 1975[note]Dans l’édition d’Ebony de février 1976 (p. 18), la rédaction publia la lettre qui suit, écrite par Gary McIntire du People’s Gay Caucus : « Dans votre numéro anniversaire des 30 ans [du magazine] se trouve un article au sujet d’un homme qui s’est fait passer pour une femme pendant 30 ans. Également, dans le même numéro vous avez publié un article au sujet d’une personne noire qui s’est faite passée pour blanche. Pour aller droit au but, il n’est pas plus “anormal” pour un (homme) gay de se faire passer pour une (femme) hétérosexuelle que ça ne l’est pour une personne noire de se faire passer pour blanche. Dans les deux cas, les personnes tentent simplement d’accéder à des privilèges qui leur seraient refusés autrement. Je pense qu’il était sexiste de votre part de catégoriser comme anormal le désir très basique d’accès au privilège humain de ce frère gay. À l’avenir, j’espère que vous ferez plus attention avant d’étiqueter comme “anormale” une chose que vous ne comprenez pas. »[/note]. On peut cependant souligner que porter notre attention sur les éléments visuels de l’article offre la possibilité d’en comprendre la conclusion qui, à la suite de la déclaration d’innocence de Black (« Je n’ai jamais rien fait de mal dans ma vie »), ajoute que « les habitant·es de Sanford, où vécut et mourut Black, où elle aima et fut aimée, sont toustes d’accord[note]« Man Who Lived 30 Years », op. cit., p. 88.[/note] ». Comme une réflexion sur la valeur et ses significations, les dernières lignes du texte étayent une herméneutique alternative, bien qu’elle ne soit pas complètement incompatible, pour lire et interpréter l’article, dans laquelle la valeur n’est pas simplement véhiculée par l’agencement hégémonique du centre et de ses marges mais aussi à travers une poétique de la relation ayant le potentiel de perturber ce même paradigme[note]L’expression « poétique de la relation » extraite de l’essai de Rinaldo Walcott « Black Queer Studies, Freedom, and Other Human Possibilities » est inspirée et redevable à Édouard Glissant pour sa Poétique de la relation, Paris, Gallimard, 1990, traduit vers l’anglais par Betsy Wing, Poetics of Relation, Ann Arbor, University of Michigan Press, 1997.[/note].

« Le mimétisme est à la fois ressemblance et menace » : Sur les temporalités décoloniales de Carlett Brown et Ava Betty Brown

Au moment où les récits de Carlett Brown et Ava Betty Brown firent leur apparition dans la presse noire, l’histoire de Christine Jorgensen et de sa transformation de genre avait déjà une place dans l’imaginaire public. Carlett Brown et Ava Betty Brown se virent ainsi subordonnées à Jorgensen, souvent décrites comme les tard-venues d’un débat déjà engagé. Le travail de Homi Bhabha, sur le mimétisme colonial et le désir « d’un Autre réformé, reconnaissable, comme sujet d’une différence qui est presque le même, mais pas tout à fait[note]Homi K. Bhabha, The Location of Culture, New York, Routledge, 1994, pp. 122–23 ; Les lieux de la culture, trad. Françoise Bouillot, Paris, Payot, 2019, p. 168 (souligné dans l’original).[/note] », offre des éléments pour expliquer la caractérisation de C. Brown et A. B. Brown en tant que figures mimétiques. Pour Bhabha le mimétisme est empreint d’ambivalence et de contradiction : « Pour être efficace, le mimétisme doit sans cesse produire son glissement, son excès, sa différence[note]Ibid., p. 169.[/note]. » Le mimétisme, en infléchissant et en réfléchissant le pouvoir colonial et impérial, se révèle être une élaboration paradoxale : d’un côté, le mimétisme est forcé de confirmer le discours colonial et impérial officiel comme superlatif ; de l’autre, le mimétisme est constitutivement un reniement de ce qu’il imite et démontre les manières violentes par lesquelles le discours colonial et impérial est investi comme et aux côtés de l’autorité coloniale-impériale. Si le mimétisme est présent dans les histoires de Carlett Brown et Ava Betty Brown, la construction médiatique qui a fait d’elles des imitatrices de Jorgensen illustre, au sein d’une téléologie de la transsexualité médicalisée, l’impossibilité d’une « Jorgensen noire » puisqu’elles rendent simultanément visible la manière dont l’anti-noirceur a été un paradigme-clé pour donner du sens à la figuration de Jorgensen.

Souvent mentionnée dans les récits historiographiques trans comme la première personne noire américaine à envisager un changement de sexe, Carlett Brown fait sa première apparition dans le magazine Jet le 18 juin 1953. Apparaissant dans la rubrique « Mr. and Mrs. » [M. et Mme] du magazine, qui avait pour habitude de relater les faits divers violents de relations ayant mal tourné, le premier article du reportage réalisé par le magazine Jet est annoncé sous le titre « Male Shake Dancer Plans to Change Sex, Wed GI in Europe » [Un danseur de shake prévoit de changer de sexe et d’épouser un GI en Europe]. « Danseur de shake et travesti de 26 ans » selon la description du magazine, Brown « a déclaré à Jet avoir programmé une opération avec des médecins de Bonn en Allemagne pour faire de lui une femme » avant d’épouser un sergent de l’armée états-unienne, Eugene Martin. « “Nous nous marierons dès que je serai une femme aux yeux de la loi”, dit Brown[note]« Male Shake Dancer Plans to Change Sex, Wed GI in Europe », Jet, 18 juin 1953, p. 24.[/note]. » Sans aucun doute consciente de la manière dont l’histoire de Jorgensen s’était déployée dans la presse d’alors, Brown situa sa décision de procéder à une opération de réassignation sexuelle en réponse à la condition d’intersexuation qui lui avait été diagnostiquée. Ainsi le Jet rapporte qu’un·e médecin « a diagnostiqué sa condition en s’appuyant sur l’existence […] de glandes féminines ». Décidant de ne pas suivre la suggestion médicale consistant à retirer ces glandes, Brown préfère le « retrait chirurgical de ses organes sexuels masculins ». Brown écrit à plusieurs chirurgien·nes en Allemagne, au Danemark et en Yougoslavie pour solliciter leur aide. On lui répond alors que pour se faire opérer elle devrait renoncer à la citoyenneté états-unienne. La réponse de Brown selon le magazine : « Je deviendrai citoyenne de n’importe quel pays où il me sera possible de recevoir le traitement et l’opération dont j’ai besoin. »[note]Ibid., p. 25.[/note]

Dans un article ultérieur, le Jet rapporte que Brown a renoncé à la citoyenneté états-unienne au consulat danois de Boston afin de pouvoir être traitée par le Dr Christian Hamburger, le médecin ayant supervisé la procédure de Jorgensen, grand spécialiste endocrinien de l’hôpital Riges de Copenhague au Danemark. Brown y annonce son projet de monter à bord du sous-marin Holland le 2 août 1953 avec un passeport à son nouveau nom, Carlett Angianlee Brown, confiant aux journalistes : « Je regrette d’avoir à quitter les États-Unis mais après l’affaire Christine Jorgensen, les États-Unis refusent d’autoriser le changement de sexe aux citoyen·nes américain·es[note]« Male Dancer Becomes Danish Citizen to Change His Sex », Jet, 25 juin 1953, p. 26.[/note]. » Dans les semaines qui suivent, le Jetpublie deux autres articles consacrés à Brown, le premier rapportant qu’« à Boston, elle vivait pour ainsi dire dans la misère », jetée en prison pour avoir porté « une tenue féminine » en public et dans l’impossibilité de trouver les cinq dollars nécessaires à sa libération sous caution. Le deuxième article, publié le 6 août, soit quatre jours après son départ programmé pour une opération de réassignation sexuelle, explique qu’elle a reporté à plus tard son projet d’aller au Danemark, choisissant à la place une chirurgie de féminisation du visage aux États-Unis. Selon l’article du Jet, « bien qu’il ait prévu de changer de sexe, Brown entend garder ses liens avec la communauté travestie. Il déclare : “J’ai le sentiment que l’on n’accorde pas aux travesti·es leur droit à l’existence, à la liberté et à la poursuite du bonheur quand on les arrête pour avoir porté des vêtements de femme – surtout lorsqu’iels ne demandent rien à personne[note]« Shake Dancer Postpones Sex Change for Face Lifting », Jet, 6 août 1953, p. 19.[/note].” » L’argumentation de Brown en faveur des droits des travesti·es empruntant le langage de la Déclaration d’Indépendance des États-Unis fait résonner une distance expérientielle entre Brown et Jorgensen, son supposé double superlatif. Tel que formulé dans l’article du Jet, le commentaire de Brown révèle ici également le rôle du harcèlement policier comme condition structurante qui continuerait de lier une Brown future après opération à celleux décrites comme des « travesti·es » et ce faisant son commentaire jette un doute sur la capacité de la chirurgie de réassignation sexuelle à transformer ses rencontres futures avec la police. Brown et les travesti·es qu’elle évoque sont représentées comme en-dehors – au-delà – du paradigme de la « féminité américaine » à travers lequel Jorgensen a émergé. En tant que marginales culturelles, les travesti·es, pour reprendre les termes de Roderick Ferguson, sont contraint·es à « représenter les effets socialement désorganisants du capital jouant un rôle puissant dans les interprétations de l’économie politique passées et contemporaines[note]Roderick Ferguson, Aberrations in Black: Toward a Queer of Color Critique, Minneapolis, University of Minnesota Press, 2004, p. 1.[/note] ». En un sens, la déclaration de Brown devient un portail pour comprendre la duplicité de l’autorité définitionnelle de la transsexualité.

![/head/issue/sites/head_issue/files/migrations/inline-images/ump-snorton-fig21-726x1024.jpg [missing img]](/head/issue/sites/head_issue/files/migrations/inline-images/ump-snorton-fig21-726x1024.jpg)

Dans les premiers articles de Jet consacrés à Carlett Brown, cette photographie a été rognée pour n’en garder que le visage. L’image complète est parue dans un reportage plus détaillé du magazine le 15 avril 1954 sous le gros titre « Are Homosexuals Becoming Respectable? » [Les homosexuel·les sont-iels en train de devenir respectables ?]. Droits réservés.

Bhabha décrit l’effet du mimétisme sur « l’autorité du discours colonial » comme « profond et perturbant ». Il écrit : « Car en “normalisant” l’État ou le sujet colonial, le rêve de la civilisation post-Lumières aliène son propre langage de liberté et produit une autre connaissance de ses normes[note]Bhabha, Location of Culture, op. cit., p. 123.[/note]. » Brown parle d’un droit « à l’existence, à la liberté et à la poursuite du bonheur » pour énoncer les formes de non-liberté vécues par les « travesti·es », en rupture avec la manière dont la vie de Jorgensen a été instrumentalisée pour en faire un récit du triomphe personnel et de liberté individuelle aux États-Unis. Ainsi, du point de vue de l’historiographie trans, la différence mimétique propre à Brown illustre la manière dont le spectacle de la « liberté » transsexuelle de Jorgensen était lié en creux à la solidité des représentations de la non-liberté racialisée. Ces représentations ne concernent pas seulement Brown et les vulnérabilités affectant les « travesti·es ». Elles agissent aussi dans l’imaginaire idéologique de l’expansion interventionniste des États-Unis au cours de la Guerre Froide ainsi que dans la densité des images des luttes décoloniales tout autour du monde. En tant que révélateur des manières au travers desquelles l’autorité coloniale-impériale états-unienne est consolidée par la blanchité et en tant que désaveu essentiel de la logique de base de la suprématie blanche dans le pays, l’expression de Brown donne une forme discursive à la relation perturbatrice qu’entretient le mimétisme avec le langage et les logiques de cette autorité, montrant du doigt leur ombre et l’obstruction qu’elle engendre sur l’engagement pour la démocratie et la liberté exprimé par les États-Unis.