Qu’est-ce qu’un animal domestique ? En 1980, le critique d’art et romancier John Berger en donnait la définition suivante : une bête « stérilisée ou isolée sexuellement, dont les possibilités d’exercice sont extrêmement limitées, privée de presque tout contact avec d’autres animaux et nourrie de pâtées artificielles[note]John Berger, « Why Look at Animals? » dans About Looking, New York, Pantheon Books, 1980, p. 12. Traduit pour cet essai.[/note] ». En 1987, la Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie légiférait ainsi : « On entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme, notamment dans son foyer, pour son agrément et en tant que compagnon[note]Conseil de l'Europe : Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie, Strasbourg, 13 novembre 1987, https://rm.coe.int/168007a684[/note]. » Plus récemment, en 2023, François Gemenne, l’un des membres du Groupe d'expert·es intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), déclarait que « les chats sont une catastrophe pour la biodiversité, les chiens en sont une pour le climat[note]Armêl Balogog, « Vrai ou faux : Les chiens et les chats sont-ils des “catastrophes” pour la biodiversité et le climat ? », Radio France en ligne, 15 décembre 2023, https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-vrai-du-faux/vrai-ou-faux-les-chiens-et-les-chats-sont-ils-des-catastrophes-pour-la-biodiversite-et-le-climat_6216132.html[/note] », en référence à la férocité des chats en liberté et à la pollution causée par la nourriture des animaux de compagnie.

Les définitions ci-dessus tiennent toutes de construction à la fois scientifique et culturelle. Les animaux de compagnie vivent avec les humains depuis l’Antiquité et, selon des universitaires contemporain·es de renom comme Donna Haraway ou Yuval Noah Harari, la cognition humaine, sans même mentionner nos capacités émotionnelles, a évolué en parallèle de la leur, particulièrement celle des chiens[note]Donna Haraway, Quand les espèces se rencontrent, Paris, La Découverte, 2021 ; Yuval Noah Harari, Sapiens : Une brève histoire de l'humanité, Paris, Albin Michel, 2015.[/note]. Typique des sociétés post-modernes, le développement exponentiel de la présence animale de ces dernières décennies soulève des questions sur le droit des animaux, le changement climatique et plus généralement l’identité humaine. Pendant ce temps, peu d'études s'intéressent au fait que les animaux de compagnie existent uniquement comme produit dérivé du design d'espace et de l'architecture d'intérieure. Si, depuis quelques années, d’autres formes de confinement animal comme la ferme, le zoo ou le cirque ont pu faire l'objet d'études spatiales et de critiques sur le plan éthique, les analyses de la vie domestique du point de vue des bêtes restent plutôt rares[note]Jack Halberstam, « Zombie Antihumanism at the End of the World », dans Wild Things: The Disorder of Desire, Durham, Duke University Press, 2020, p. 147-174[/note].

![/head/issue/sites/head_issue/files/image/06.%20Grumpy%20Cat.jpg [missing img]](/head/issue/sites/head_issue/files/image/06.%20Grumpy%20Cat.jpg)

Grumpy Cat - Portrait Instagram typique et communication officielle du décès de l'animal en mai 2019. Le compte Instagram officiel (@realgrumpycat, 2,6 millions d'abonné·es) continue de communiquer régulièrement sur l'héritage et la mémoire de l'animal, avec plus de 150 publications depuis 2020.

Un phénomène moins étudié encore est celui des « animaux influenceurs » (pet influencers), c’est à dire d’animaux domestiqués dont l’existence même est monétisée et exploitée médiatiquement par leurs propriétaires sur diverses plateformes de réseaux sociaux. En soi, il s’agit d’un phénomène récent. Wikipédia a beau lister nombre de profils de célébrités animales comme Doug the Pug (Doug le Carlin) ou Grumpy Cat (Chatte grincheuse), l’entrée Pet influencers n’avait toujours pas de véritable définition en avril 2024 et renvoyait simplement à la catégorie plus large des « célébrités d’internet ». Si ces célébrités existent devant la caméra, où leur portrait devient l'avatar de leur personnage médiatique, les animaux influenceurs appartiennent eux à la tradition du portrait animalier, l’appareil braqué sur eux reflétant toujours le regard de l'humain. De la villa de Nala Cat aux images du chien Jiffpom en compagnie de diverses célébrités, de l’influence multiplateforme de Tucker Budzyn au comportement anthropomorphisé des furets de Floofnoodles, il émerge de cette étude une nouvelle appréhension du domicile contemporain, envisagé comme lieu de domestication, de médiatisation en ligne et, en bout de course, de domination.

![/head/issue/sites/head_issue/files/image/01.%20Tucker%20Budzyn.jpg [missing img]](/head/issue/sites/head_issue/files/image/01.%20Tucker%20Budzyn.jpg)

Tucker Budzyn - Impact sur les plateformes de médias sociaux en mars 2024. De gauche à droite : Instagram (3,7 millions d'abonnés), Facebook (4,5 millions), YouTube (5,3 millions), TikTok (11,4 millions), X (62 000)

Profil vs portrait : généalogie de la représentation animale

La figuration animale au moyen des images traverse toute l’histoire de l’humanité. De l’art pariétal aux animaux déifiés d’Égypte, des lignes de Nazca aux mosaïques romaines, leur représentation a évolué avec les civilisations. Toutefois, la question du portrait de l’animal de compagnie est d’une autre nature. L’insertion de ces animaux – isolés ou mis en scène avec leurs compagnons humains – dans des espaces intérieurs a une toute autre généalogie, en particulier l’instant où ils commencent à regarder les spectateur·rices droit dans les yeux et établissent alors par l'image une relation empathique précise avec eux·elles. Dans Medieval Pets, l’autrice Kathleen Walker-Meikle renverse les idées traditionnelles en matière de perception d’espèces comme les chiens, les chats, les singes, les écureuils ou les perroquets au Moyen-Âge pour mettre en avant leur statut d’animaux domestiques bien-aimés au fil d’une exploration de leur acquisition, des soins qu’on leur prodiguait et de leurs diverses représentations dans l’art ou la littérature[note]Kathleen Walker-Meikle, Medieval Pets, Woodbridge, Boydell Press, 2012[/note].

Cette transformation du lien entre humain et animal a pu ouvrir la voie non seulement à une nouvelle relation avec les espèces amies, mais aussi à de nouveaux moyens de les percevoir à travers les images. L’incorporation par la perspective du·de la regardeur·euse au sein de l’espace pictural dans Les Époux Arnolfini de Jan van Eyck (1434) a été très largement commentée, mais on a moins insisté sur le fait que le seul être conscient à regarder les spectateur·rices dans les yeux est en l’occurrence le chien, lequel transperce ainsi tout l’espace de la représentation. Les décennies et siècles suivants, d’autres artistes, dont Leonard de Vinci, Diego Velázquez ou Sofonisba Anguissola allaient elles·eux aussi intégrer des animaux de compagnie dans leur portraits et représentations de la vie domestique.

Au XVIIIe siècle, le processus d’individualisation des sentiments au sein du cadre permet au portrait animalier de franchir une nouvelle étape, manifeste chez l’artiste vétérinaire de formation Jacques Laurent Agasse dont les peintures pour la bourgeoisie anglaise abandonnent le statut objectal ou pittoresque de l’animal au profit d'une exploration plus profonde de sa psyché. Au XIXe siècle, la relation entre les animaux et l’intérieur domestique commence à prendre sa forme moderne d’avant les réseaux sociaux dans le travail de Cassius M. Coolidge, qui popularise à des fins publicitaires les représentations anthropomorphiques d’animaux aux comportements sociaux humains, comme on peut le voir dans Dogs Playing Poker (Chiens jouant au poker, 1903), une série de peintures de chiens en train de jouer aux cartes, cigarette au bec.

C'est l’invention de la photographie puis le développement du cinéma qui accélèrent la réification des animaux par les images aux XIXe et XXe siècles. Les animaux domestiques ont joué des rôles significatifs dans l’histoire de ces deux formes d’art, où ont émergé des figures iconiques dont les spectateur·rices raffolent ; les chien·nes Lassie, Rintintin ou Terry par exemple. Au XXIe siècle, cette tendance historique est exacerbée par l’institutionnalisation d’internet puis la montée en puissance des réseaux sociaux. On trouve souvent à la source de la diffusion de la vie des animaux dans les médias la monétisation de leur comportement.

![/head/issue/sites/head_issue/files/image/02.%20Buddy%20%26%20Boo.jpg [missing img]](/head/issue/sites/head_issue/files/image/02.%20Buddy%20%26%20Boo.jpg)

Buddy & Boo - Types d'espaces où les animaux sont généralement représentés. De gauche à droite et de haut en bas : voiture, salon, cuisine, chambre, terrasse, salle à manger, couloir, lit d'enfant, meubles (intérieur), escalier, couloir, chambre d'enfant

Animaux influenceurs : nouvelles célébrités, nouvelles vies domestiques

« L’émission rassemble un groupe de personnes nommées “animaux influenceurs” qui doivent vivre ensemble dans une maison isolée du reste du monde, spécialement construite pour l’occasion. Son nom est inspiré du personnage Big Brother du roman de George Orwell, 1984. Durant leur séjour, les animaux influenceurs y sont continuellement épiés par des caméras de télévision ainsi que des microphones audio individuels[note]« Big Brother (franchise) », Wikipédia, dernière mise à jour le 27 mars 2024, 01:27 (UTC), https://en.wikipedia.org/wiki/Big_Brother_(franchise). Entrée éditée par l'auteur selon les éclaircissements de cet essai.[/note] ».

Cette description par Wikipédia de l’émission Big Brother est intéressante. Un exercice d’écriture consistant à remplacer le mot « colocataire » du texte originel par l'expression « animaux influenceurs » révèle de nouvelles formes de vie domestiques – des maisons spécialement construites (ou dotées d’un équipement technique particulier) où les animaux s’isolent physiquement tout en maintenant des connections indirectes avec le monde extérieur par le biais des réseaux sociaux. Peut-on y voir une nouvelle forme de célébrité en ligne, une mise en scène renouvelée de la vie domestique ?

C’est justement le cas chez certain·es de ces influenceur·euses parmi les plus notables des dernières décennies comme Buddy, Boo, Jiffpom[note]Même si elle n'a pas été communiquée officiellement, la nouvelle de la mort de Jiffpom s'est propagée dans les médias de masse en 2022. Voir Leda Manos, « Is Jiffpom Dead? Investigating Rumours About the Beloved Pomeranian and Dog Influencer », LA Weekly, 29 novembre 2022, https://www.laweekly.com/is-jiffpom-dead-rumors-swirl-online-about-the-beloved-pomeranian-and-dog-influencer/[/note] et Grumpy Cat, tous·tes déjà décédé·es, ou les toujours vivant·es et bien présent·es à l'antenne Nala Cat et Doug the Pug. Il s’agit là presque exclusivement de profils américains qui, au-delà de leur statut de célébrité, racontent l’histoire de la vie des animaux domestiques outre-Atlantique. Une brève analyse de chacun d’entre elles·eux révèle à quel point leur biographie s’entrelace avec leur environnement – des lieux hybrides entre espace domestique et studio de production –, mais aussi tout particulièrement avec leur avatar médiatique, cette version anthropomorphisée de leur moi animal.

À analyser l’environnement domestique des animaux influenceurs, il devient évident que leur existence médiatique est profondément liée à leur lieu de vie. Malgré des variations, certains motifs apparaissent dans le portrait de leur habitat et offrent des indices sur les techniques de présentation de ces animaux à leur public ainsi que les implications éthiques de celles-ci. Par exemple, Buddy et Boo, deux loulous de Poméranie nés respectivement en 2003 et 2006, se sont retrouvés sous les feux de la rampe à la suite de marques d’approbation laissées par diverses célébrités comme Kesha ou Khloe Kardashian sur la page Facebook de Boo, créée par sa maîtresse en 2009, où ils apparaissent principalement en compagnie des autres chiens de la famille, chez eux ou en vacances, parfois en plein air lors de déplacements ou tout simplement devant la propriété ou dans le jardin. À observer ces images, on découvre Boo et Buddy dans diverses pièces de la maison, surtout le salon ; associée à des prises de vue en pied, leur petite taille fait d’eux le centre de leur environnement visible, ce qui produit une atmosphère architecturale axée sur l’intime. Dans la même veine, Jiffpom, un poméranien né en 2010 dans l’Illinois, s’est fait connaître par ses interactions sur les réseaux sociaux avec des célébrités humaines et par son travail d'acteur canin dans des films ou des clips vidéos, notamment celui de la chanson Dark Horse de Katy Perry, ce qui lui a ensuite permis d'engranger des bénéfices par le biais de diverses apparences publiques ou de produits dérivés. Avec un goût prononcé pour les poses habillées et les plans rapprochés, la présence en ligne de Jiffpom ne révèle que de menus détails de l’appartement de son maître, dans des espaces spécifiques comme ceux de la chambre et du salon, à l’exclusion de tout autre. Ce type de portrait sélectif suggère une narration curatée qui met l’accent sur certains aspects du lieu de vie et en cache d’autres par la même occasion. Dans un décor domestique plus dissimulé encore, Grumpy Cat, née en Arizona en 2012 et atteinte de nanisme félin, apparait régulièrement dans des compositions costumées ou entourée de tout un attirail d'objets familiers, avec parfois en arrière-plan des collages ou des décors de studio qui rendent son espace de vie réel encore moins visible.

![/head/issue/sites/head_issue/files/image/05.%20Doug%20the%20Pug.jpg [missing img]](/head/issue/sites/head_issue/files/image/05.%20Doug%20the%20Pug.jpg)

Doug the Pug - Comparaison entre le compte X (Twitter) de l'animal et les comptes TikTok, selon les données totales disponibles en mars 2024. X (Twitter) : 2,7 millions d'abonné·es ; Point de vue dominant : portrait en pied ; Activité : en costume, allongé, écoutant sa maîtresse chanter ; Intérieur : 43 % ; Jour : 93 % ; Présence humaine (visible) : 38 %. TikTok : 5,9 millions d'abonné·es ; Photographie dominante : portrait en pied ; Activité : allongé, marchant, écoutant sa maîtresse chanter ; Intérieur : 56 % ; Jour : 89 % ; Présence humaine (visible) : 45 %

Doug the Pug, un chien star né en 2012 dans le Tennessee, suit une logique similaire de portraits et de plans rapprochés qui donnent aux espaces intérieurs une place secondaires dans la composition, où seuls des fragments de murs, de canapés ou de draps, de préférence dans des tons blancs et gris, apparaissent en arrière-plan. Son modèle économique dépasse celui de la seule vie domestique pour inclure des cérémonies publiques ainsi que diverses actions de charité organisées par sa fondation, la Doug the Pug Foundation, qui vient en aide aux enfants luttant contre le cancer ou d’autres maladies potentiellement mortelles. À l’inverse, Nala Cat, une chatte croisée, siamoise et tigrée, née en 2010, mise sur une plus grande visibilité de la vie domestique, son corps souvent sans vêtement venant se caler dans différents espaces intérieurs de la villa californienne de ses maître·esses. Elle est invariablement montrée dans des lieux comme la salle à manger, la cuisine ou la chambre à coucher, mais jamais en plein air, où elle ne peut se rendre puisque toutes les fenêtres sont dotées de moustiquaires pour l’empêcher de s’enfuir. Ce confinement délibéré de son environnement de vie suggère un effort conscient de proposer pour la consommation médiatique une image particulière de la vie domestique, par ailleurs déclinée dans des apparitions à la télévision et des engagements lucratifs qui ont fait d’elle le profil félin le plus rentable au monde, d’une valeur nette dépassant les cent millions de dollars en 2023[note]« Here are the richest cats in the world in 2023 », The Economic Times, 10 août 2023, https://economictimes.indiatimes.com/industry/miscellaneous/here-are-the-richest-cats-in-the-world-in-2023/nala-cat/slideshow/102613326.cms[/note].

![/head/issue/sites/head_issue/files/image/celebs.jpg [missing img]](/head/issue/sites/head_issue/files/image/celebs.jpg)

Jiffpom - Analyse des dernières publications sur le compte Instagram de Jiff Pom, incluant des photos avec des célébrités. Toutes les célébrités comptent au moins 1 million d'abonné·es.

Des événements aux produits dérivés, des clips vidéos aux œuvres de charité, rien dans l’image publique de ces animaux influenceurs ne parait différer véritablement de leurs équivalent·es humain·es. Une fois convertis en avatars digitaux d’eux-mêmes, ils s’assurent une célébrité qui perdurera bien au-delà de leur mort. Une analyse comparée de ces profils révèle les multiples dimensions de leur présence virtuelle et les stratégies économiques employées par leurs maître·esses, associées au style de vie qu’iels promeuvent[note]Une analyse conduite dans le cadre du module Theory of Mediated Spaces (Prof. Javier Fernández Contreras, HEAD – Genève, semestre de printemps 2024) par des étudiant·es en BA d'Architecture intérieure : Buddy and Boo par Alexis Lang, Manon Lebon et Maelle Mabru ; Doug the Pug par Cléa Bertossa, Aurore Biache et Alexia Dahman ; Floofnoodles par Marie Mamou Blanché, Elise Mathis et Missilia Mendy ; Grumpy Cat par Yan Vasquez, Nina Wallimann et Jiwon Yuk ; Jiffpom par Benjamin Dohollow, Tiago Dos Santos Pinto et Carla Ferey ; Juniper and Friends par Zoé Mettraux, Luca Negro et Norah Pittet ; Nala Cat par Martin Annen, Nassim Baron et Giona Leo Baumann ; That Little Puff par Mireille Gidi, Hippolyte Giraud et Ambre Gravina ; Tucker Budzyn par Bryan Jefferson Reyes, Anna Smiian et Kateryna Sushynska.[/note]. En matière de popularité et de rayonnement, Jiffpom et Tucker Budzyn, un golden retriever né en 2018 dans le Michigan, sortent tous deux du lot des statistiques d’audience combinées, avec respectivement plus de 31 et 25 millions de followeur·euses sur les diverses plateformes. La domination de Jiffpom est particulièrement évidente sur TikTok, où il comptabilise plus de 20 millions de followeur·euses, tandis que Nala Cat détient elle le record de la chatte la plus suivie sur Instagram, avec 4,5 millions de followeur·euses. Buddy et Boo eux aussi possèdent un public substantiel, qui atteint les 14 millions de personnes sur Facebook et 500’000 sur Instagram. Celui de Grumpy Cat reste également considérable, avec des millions de followeur·euses à travers les diverses plateformes, dont 7,6 sur Facebook, 2,6 sur Instagram et 1,5 sur X[note]Nombre de followeur·euses en avril 2024[/note].

Dans une veine similaire à celle des décors de Big Brother, dont les environnements sont finement conçus pour évoquer des émotions et interactions bien précises, les lieux de vie de ces animaux influenceurs peuvent être considérés comme des estrades montées exprès pour leurs avatars en ligne. De même que la maison sert d’arrière-plan aux divers drames et développements narratifs de l’émission, l’environnement de vie de ces animaux donne forme aux récits construits autour de leur présence, avec une répercussion directe sur la façon dont leur corps et leur vie sont insérés dans l’espace, face à l’objectif. Tous communiquent de jour uniquement, la part nocturne de leur animalité devant s’ajuster au rythme circadien de leurs maître·esses. Si ces influenceurs procurent de la joie et permettent de se distraire, la marchandisation de leur comportement et la médiatisation de leur vie domestique questionnent les frontières entre espace public et espace privé, entre consentement et droits des animaux. Jetées sous les feux de la rampe, ces bêtes sont scrutées et réifiées sur les réseaux sociaux à travers certains aspects sélectionnés de leur vie. Leur présence en ligne est exploitée comme un outil de monétisation par le biais du merchandising, de partenariats avec des marques, de posts sponsorisés ou d’apparitions publiques. Les modèles économiques de Jiffpom et Nala Cat reposent sur une diversification des sources de revenus, notamment grâce à un large éventail de produits dérivés et d’événements publicitaires. Même si la plus grande partie de ses deux millions de dollars de revenus annuels provient des réseaux sociaux, Tucker propose aussi des produits animaliers ou pour humains sur Amazon, au delà des partenariats avec des entreprises et des posts sponsorisés[note]Trisha Sengupta. « Meet Tucker Budzyn, Golden Retriever earning millions as influencer », The Hindustan Times, 24 mai 2023, https://www.hindustantimes.com/trending/meet-tucker-budzyn-golden-retriever-earning-millions-as-influencer-101684942117153.html[/note]. Buddy et Boo génèrent également des sommes d'argent significatives, en majorité grâce à des partenariats avec des marques. La maîtresse de Boo a écrit un best-seller sur le charme irrésistible des animaux de compagnie, tellement cute. Avec la création de sa fondation, le modèle économique de Doug the Pug s’étend jusqu’à la philanthropie[note]Doug the Pug Foundation, https://www.dougthepugfoundation.org[/note]. Enfin, l’héritage de Grumpy Cat continue à se développer dans des produits sous licence après la mort de la féline, ce qui montre bien la nature résiliente de son modèle économique.

Animaux et plans rapprochés : les mains du ventriloque

La ventriloquie, l’art de donner vie à des marionnettes inanimées, possède une riche et longue histoire. Ce n’est cependant pas avant le XXe siècle que les figures animales ont occupé le devant de la scène, conférant de la sorte une toute nouvelle dimension à ces spectacles. Il vaut la peine de souligner que les marionnettes animales acquirent le plus gros de leur influence avant tout grâce à l'impact audio-visuel des retransmissions télévisées. À l’opposé des salles de spectacle et des théâtres des XVIIIe et XIXe siècles, quand les malles des ventriloques regorgeaient de pantins de grande taille visibles de loin, de l’échelle d’une enfant, le format télévisé du XXe siècle a facilité l’utilisation de plus petits personnages, plus proches des animaux domestiques, comme Farfel, Sooty ou encore Orville (respectivement un chien, un ours et un canard) et favorisé les plans rapprochés insistant sur leur face d'une grandeur disproportionnée. Ce n’est donc pas une coïncidence si certains des animaux influenceurs mentionnés plus hauts ont des corps particulièrement petits au regard de la taille de leur tête. Sur les dix profils les plus suivis au monde, deux viennent de poméraniens, des chiens compacts, robustes, pesant deux à trois kilogrammes et mesurant de 20 à 35 centimètres au garrot ; un autre est consacré à un carlin, un chien court sur pattes ; un autre encore à une chatte atteinte de nanisme félin.

Parmi ces premières célébrités se trouvent principalement des chiens et des chats dont la posture ne nécessite aucun soutien. Une nouvelle génération d’animaux influenceurs est toutefois apparue ces dernières années, pour laquelle l’anthropomorphisme va au-delà de l'habillement, d’activités ou de comportements d’inspiration humaine, comme semblent le démontrer That Little Puf et Floofnoodles, un profil de chat pour le premier et de furets pour le second, tous deux devenus populaires en 2020. Leurs propriétaires sont des ventriloques post-Covid qui manipulent en ligne des marionnettes animales. On remarquera d'ailleurs qu'iels communiquent surtout par le biais des plateformes vidéos comme TikTok (où iels peuvent s’enorgueillir respectivement de 33,4 et 17,4 millions de followeur·euses) ; très rapide, le montage de leurs clips consiste en une succession de plans de souvent moins d’une seconde dans lesquels leurs postures apparaissent grâce à une animation image par image, sans jamais révéler les entre-deux ou les mains humaines qui les rendent possible.

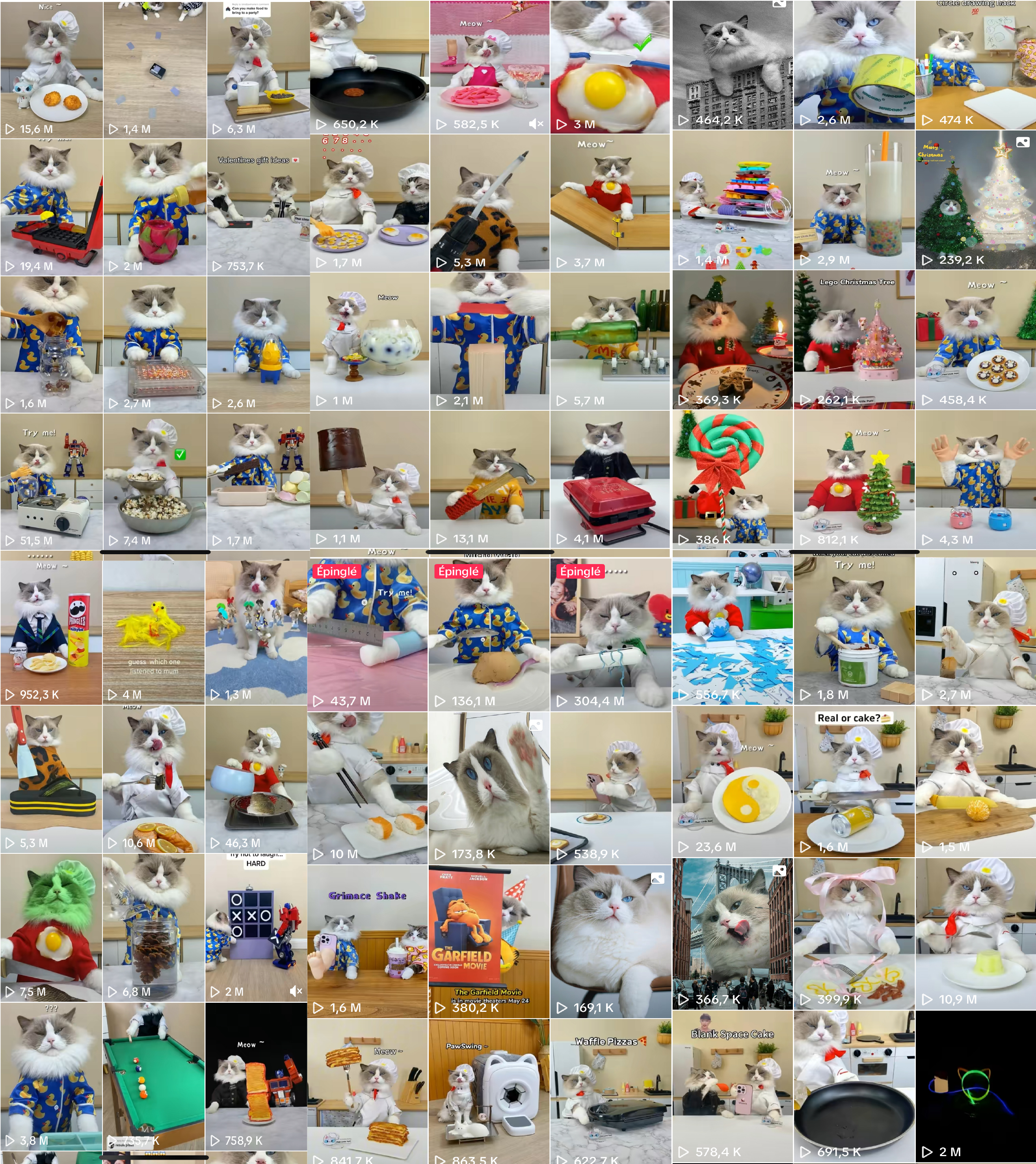

![/head/issue/sites/head_issue/files/image/07.%20That%20Little%20Puff.jpg [missing img]](/head/issue/sites/head_issue/files/image/07.%20That%20Little%20Puff.jpg)

That Little Puff - Portraits et style de communication du compte TikTok officiel (@thatlittlepuff, 33,3 millions d'abonné·es) : Environ 200 vidéos/an ; Portrait : de la table au niveau du buste ; Activités : Astuces de vie/cuisine ; Intérieur : 100 % ; Jour : 100 %, avec éclairage artificiel ; Présence humaine (non visible) : 100 %

Propriété de Lynch Zhang du Puff Media Group, That Little Puff est un phénomène exemplaire de la convergence entre possession d’animaux de compagnie, présence sur les réseaux sociaux et commercialisation. Pendant la pandémie, la fermeture de leurs restaurants a redirigé l’activité de Zhang et sa famille vers la cuisine maison, ce qui n’a pas manqué de susciter l’intérêt de leur chat, lequel, grâce à des contenus curatés surtout tournés autour de démonstrations culinaires et de trucs et astuces de la vie quotidienne, a fini par amasser un vaste public sur des plateformes comme Tiktok et YouTube. S’il se fait le plus souvent voir seul, généralement en train de s'adonner à des activités humaines, ce petit animal reste la plupart du temps humainement assisté, l’autonomie illusoire de son corps entièrement redevable au truchement d’un montage stratégique.

Dans le cas de Floofnoodles, la morphologie et la taille des furets rend l’intervention humaine plus visible encore. La stratégie toute entière tourne autour de la pluralité d’animaux présentés sous une seule bannière. Ces profils TikTok et Instagram mettent en scène plusieurs furets : Lucas (mort à six ans en 2021), Drixie (morte à trois ans en 2022), puis Mattew, Daisy et Mathilda, encore vivant·es. La figuration de leur vie a suscité des controverses. En 2022, le mouvement @justice4lucas[note]@justice4lucas : 3’665 followeur·euses et 142,4K likes sur TikTok en avril 2024[/note] a vu le jour suite à des allégations de mauvais traitements ayant mené à la mort prématurée de deux des furets. Selon certaines rumeurs, Drixie serait même morte de faim après deux jours sans nourriture. Ces polémiques sont indissociables de la présence corporelle du maître, que l’on voit dans de nombreuses vidéos en train de contrôler la posture de ses animaux. Totalement déconnecté·es d’environnements de plein air et de tout rythme circadien, les furets de Floofnoodles ne sont jamais montré·es dans leurs interactions naturelles ; au contraire, iels sont constamment mis en scène, même durant leur sommeil. À cause de leur morphologie et de leur taille, le cadrage s’éloigne du portrait en plan rapproché pour favoriser celui en pied, que la bête soit soutenue (« en pleine danse ») ou « allongée » sur le lit. La distance entre leur face et l’appareil photo assure le renouvellement continu comme la longévité de la marque qui échappe ainsi à la dépendance à un individu unique.

![/head/issue/sites/head_issue/files/image/08.%20Floofnoodles.jpg [missing img]](/head/issue/sites/head_issue/files/image/08.%20Floofnoodles.jpg)

Floofnoodles - Compte TikTok officiel (@floofnoodles, 17,4 millions d'abonné·s) et produits dérivés, mars 2024

À comparer les espaces domestiques utilisés comme studio de production par That Little Puff et Floofnoodles, on voit émerger des approches différentes en matière d’intégration des animaux au cadre narratif. That Little Puff emploie surtout un décor intérieur fixe, comme la cuisine, avec quelques incorporations occasionnelles d’un fond permettant des collages vidéo afin d’appuyer le portrait anthropomorphe du chat sans changement d’images gênant. Cette stratégie facilitée par les fonctionnalités de TikTok, où est posté la majorité de son contenu, fait du chat le point focal. Les vidéos de That Little Puff se démarquent surtout par des plans de face, en intérieur, bien éclairés, qui montrent avant tout l’animal dans des occupations « manuelles » ou en train de cuisiner. À l’inverse, le profil Floofnoodles propose une utilisation dynamique de divers espaces domestiques où sont montré·es les furets en mouvement, notamment dans des scènes de cuisine, des interactions joueuses dans les escaliers ou dans la salle de bain au moment de la douche. Leur corps reste alors le principal point de focalisation, dans des prises de vue dont l’angle limite la visibilité des espaces intérieurs.

Coda : animaux, selfies et droit à l’image

« D'après la cour d’appel des États-Unis pour le neuvième circuit, Naruto, un macaque noir d’Indonésie, n’a aucun droit sur les (adorables) selfies qu’il a pris avec l’appareil d’un photographe animalier. La cour a confirmé un jugement précédent d’un tribunal d'échelon inférieur qui déclarait en substance que les animaux ne peuvent pas intenter un procès en violation de droits d’auteur. »[note]Susannah Cullinane, « Monkey Does Not Own Selfie Copyright, Appeals Court Rules », CNN online, 24 avril 2018, https://edition.cnn.com/2018/04/24/us/monkey-selfie-peta-appeal/index.h…]

Au XXIe siècle, la montée en puissance des réseaux sociaux a intensifié la prise de portraits animaux. Avec les smartphones, les humains ont en outre diversifié l’éventail du genre du portrait et ajouté le selfie au nombre des images les plus partagées. Même si l’autoportrait s’inscrit dans cette histoire, la relation temporelle entre le sujet et l’objet (le corps en tant qu’image) y a toujours été asynchrone. Elle est en revanche synchrone dans la temporalité du selfie, ce qui floute les démarcations entre le sujet et l’objet et renforce l’exception humaine en matière de production d’image. En effet, même s'il y a des allégations de cas d'animaux se prenant en photo, la plupart des espèces non-humaines ne sont pas en mesure de faire des selfies compte tenu de la configuration de leurs extrémités, ce qui réduit donc considérablement leur capacité d’action quand il s'agit de défendre leur droit à l’image.

En 2011, le photographe animalier David Slater publie des portraits de macaques noirs de Sulawesi qu'il présente comme des autoportraits pris par les animaux eux-mêmes. Il s’ensuit une polémique sur la propriété et les droits d’auteur de ces images : appartiennent-elles au photographe ou aux primates[note]« Selfies de singe », Wikipédia, dernière mise à jour le 2 janvier 2025, 11:13 (UTC), https://fr.wikipedia.org/wiki/Selfies_de_singe[/note] ? Au delà de ses implications légales, cette polémique a ouvert des discussions sur le traitement éthique des animaux et sur leur autonomie, particulièrement pertinentes pour le phénomène analysé dans cet article. Les enquêtes philosophiques sur la nature de la représentation et sur la capacité à agir compliquent un peu plus le débat sur les droits des animaux : donner le contrôle de leur propre voix aux non-humains correspond aux principes d’éthique non anthropocentrique et d’écologie politique[note]Bruno Latour, Politiques de la nature : Comment faire entrer les sciences en démocratie, Paris, La Découverte, 1999 ; Matthew Calarco, The Question of the Animal from Heidegger to Derrida, New York, Columbia University Press, 2008[/note] en même temps que, selon certaines positions critiques, attribuer un statut légal aux animaux peut au contraire s’avérer non seulement anthropocentrique, mais aussi impraticable dans les faits et représente donc un risque de renforcer encore l’exception humaine[note]Alasdair Cochrane, Animal Rights Without Liberation: Applied Ethics and Human Obligations, New York, Columbia University Press, 2012[/note].

La prolifération de photographies d’animaux ces dernières années, particulièrement sur les réseaux sociaux, soulève d’importantes questions. Mis face à la caméra, les animaux domestiques, anonymes comme influenceurs, sont alors utilisés et objectifiés dans le processus de production d’images ; leurs portraits entrent en compétition pour obtenir des likes ou des commentaires louant leur apparence tellement adorable. Leur réalité corporelle, contrainte par l’intervention humaine, brouille les démarcations entre sujet et objet. Les animaux de compagnie vivant surtout dans des espaces intérieurs, particulièrement des environnements domestiques fermés, il s'ensuit qu'une meilleure compréhension des implications de leur représentation à l’âge numérique nécessite des réflexions plus poussées en matière architecturale, éthique et philosophique, pour en fin de compte questionner le rôle de l’architecture et des réseaux sociaux dans la perpétuation du contrôle humain des animaux.

L'analyse des profils des animaux influenceurs a été conduite dans le cadre du module Theory of Mediated Spaces (Prof. Javier Fernández Contreras, HEAD – Genève, semestre de printemps 2024) par des étudiant·es en BA d'Architecture intérieure : Buddy and Boo par Alexis Lang, Manon Lebon et Maelle Mabru ; Doug the Pug par Cléa Bertossa, Aurore Biache et Alexia Dahman ; Floofnoodles par Marie Mamou Blanché, Elise Mathis et Missilia Mendy ; Grumpy Cat par Yan Vasquez, Nina Wallimann et Jiwon Yuk ; Jiffpom par Benjamin Dohollow, Tiago Dos Santos Pinto et Carla Ferey ; Juniper and Friends par Zoé Mettraux, Luca Negro et Norah Pittet ; Nala Cat par Martin Annen, Nassim Baron et Giona Leo Baumann ; That Little Puff par Mireille Gidi, Hippolyte Giraud et Ambre Gravina ; Tucker Budzyn par Bryan Jefferson Reyes, Anna Smiian et Kateryna Sushynska.

Cet article est d’abord paru en anglais dans la revue en ligne koozArch, le 24 mai 2024, https://www.koozarch.com/essays/pet-influencers-animal-portraiture-domesticity-social-media.