L'ambition de l'édition

Par Julie Enckell Julliard

Née du désir partagé de développer, au sein de la HEAD – Genève, une structure éditoriale à la fois autonome et sur mesure, HEAD – Publishing trouve son origine dans l’appétence marquée de l’institution pour les formats éditoriaux et la matière textuelle, qui irrigue ses enseignements comme sa production culturelle : microédition, écriture créative, revue en ligne ou publications de recherche, la HEAD porte traditionnellement et de longue date une attention forte à la publication, tous supports et formats confondus. S’il s’agit selon Jean-Pierre Greff de considérer le texte « comme une trame, un filet à partir duquel capter un pan de réalité », les formes excèdent souvent le cadre strictement textuel, pour penser l’action éditoriale au-delà des conventions du livre classique et porter collectivement une réflexion sur les possibilités éditoriales, en inventer peut-être, chercher le format le mieux adapté aux enjeux des contenus. Le caractère prospectif de HEAD – Publishing réside ainsi dans la volonté d’inscrire l’action éditoriale au cœur de l’école et de la rendre visible, repérable. Car l’expérience de publication et l’espace éditorial comme lieu du questionnement artistique, formel et critique sont pleinement partie prenante du projet pédagogique de l’école, tout en offrant à cette dernière la possibilité d’un large rayonnement. Le principe du multisupport qui sous-tend l’entreprise des publications participe par ailleurs d’une volonté d’une accessibilité des contenus au plus grand nombre et du constat que les réalités de lectures sont différentes pour chacun·e·x·s.

![/head/issue/sites/head_issue/files/migrations/inline-images/Capture-de%CC%81cran-2021-12-16-a%CC%80-09.15.50-1024x829.png [missing img]](/head/issue/sites/head_issue/files/migrations/inline-images/Capture-de%CC%81cran-2021-12-16-a%CC%80-09.15.50-1024x829.png)

Aperçu du livre imprimé <em>Manifeste d'intérieurs</em>, par Javier Fernandez Contreras (Manifestes 1), HEAD – Publishing, 2021

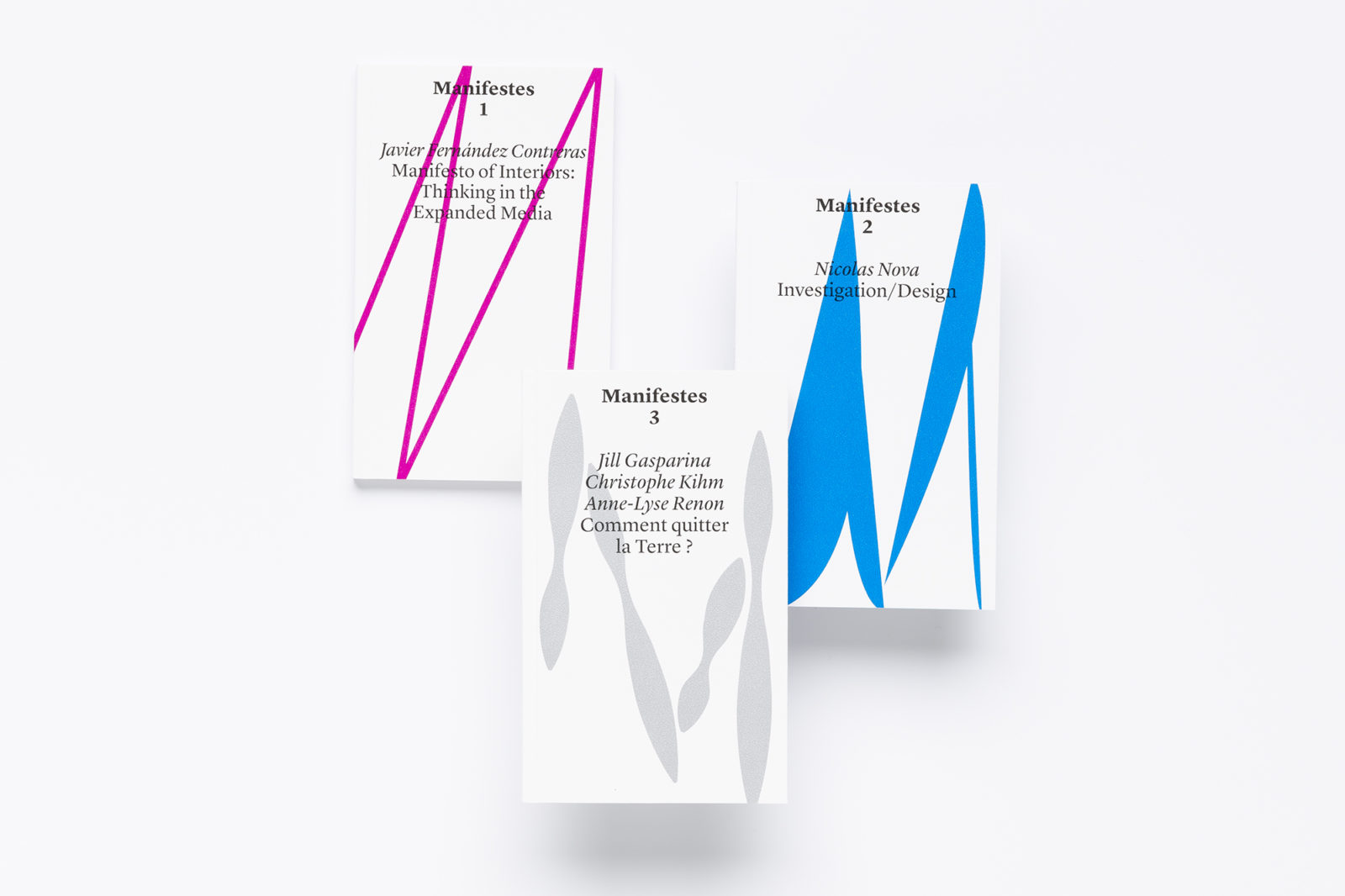

En 2021, la première collection entièrement produite par HEAD – Publishing a vu le jour avec les Manifestes. Ces textes courts, concis, portent la voix de personnalités singulières ou d’approches nouvelles dans le champ de l’art et du design. Ils proposent une méthode, déplacent notre regard, discutent, déconstruisent ou réhabilitent le discours en place pour ouvrir sur d’autres perspectives. S’il s’agit de contributions majoritairement textuelles, celles-ci ne sont pourtant pas exclusives ni strictement théoriques. Et si l’essai pratique restitué au format Manifestes a pleinement sa place, l’écriture créative également. Les contributions reflètent avant tout le caractère prospectif d’une école comme la HEAD dans ses réflexions pédagogiques, pratiques et de recherche. Elles abordent les enjeux de société par le prisme de l’école d’art et de design et émanent toujours des différentes disciplines enseignées.

![/head/issue/sites/head_issue/files/migrations/inline-images/Capture-de%CC%81cran-2021-12-16-a%CC%80-09.16.35-1024x708.png [missing img]](/head/issue/sites/head_issue/files/migrations/inline-images/Capture-de%CC%81cran-2021-12-16-a%CC%80-09.16.35-1024x708.png)

Capture d'écran de la version ePub de <em>Enquête/Création en design</em> par Nicolas Nova (Manifestes 2), HEAD – Publishing, 2021

Dans les premières parutions, Nicolas Nova abordait la figure du designer/chercheur, Christophe Kihm, Jill Gasparina et Anne-Lyse Renon revenaient sur le fantasme de l’habitabilité extra-terrestre et Javier Fernàndez Contreras redéfinissait les enjeux de la discipline Architecture d’intérieur. En 2022, Carla Demierre propose un récit autour de l’écriture inclusive qui invite à faire l’expérience du langage écrit et de sa transformation. Anthony Masure reviendra quant à lui sur les enjeux du design à l’ère de l’intelligence artificielle.

Ouvrir le livre. HEAD – Publishing, une cellule éditoriale engagée dans la dissémination des savoirs

Par Anthony Masure*

La pandémie du Covid-19, avec la fermeture des librairies et des bibliothèques en 2020, a mis en évidence la nécessité d’accéder aux livres en version numérique. De nombreux·euses éditeur·trice·s, pourtant peu friand·e·s des publications en ligne, ont rendu disponibles des ouvrages pour garder le lien avec leur public. Les institutions culturelles ont renforcé les actions de médiation en ligne. De son côté, avec le Covid, le milieu de la recherche s’est davantage engagé dans l’open access, en mettant en œuvre l’obligation, pour les projets financés sur fonds publics,[note]C’est par exemple le cas des projets financés par les bailleurs de fonds ANR (France) et FNS (Suisse)[/note] de livrer les résultats rédigés sous une forme consultable gratuitement en ligne.

Mais qu’entend-on par « livre numérique » ? Il faut reconnaître que les frontières de ce dernier sont difficiles à baliser. L’expression de livre numérique peut renvoyer à des formats de fichiers (ePub, HTML, PDF), à des pratiques de lecture (navigation par hyperliens, consultation sur plusieurs terminaux), ou à des modèles économiques (circuits de distribution spécifiques). Pour aller plus loin, il faut examiner ce qui, dans la forme culturelle du livre telle que nous la connaissons depuis plusieurs siècles, empêche l’émergence d’autres façons de faire. La notion de livre reste en effet attachée à celle du livre imprimé, comme si le livre numérique ne pouvait être qu’un calque « dématérialisé ». Or changer de processus de travail n’est pas seulement une affaire de compétences techniques et de moyens, mais engage une redéfinition de l’écriture et de la lecture en milieux numériques. Autrement dit : comment imprimer une culture numérique dans des institutions où domine encore le paradigme traditionnel du livre ?

Difficultés à penser des livres « vraiment » numériques

Pour apporter quelques éléments de réponse, il faut tout d’abord examiner une série de problèmes liés aux livres numériques tels que nous les connaissons habituellement :

- Le paradigme de la page reste le modèle de référence pour les interfaces de lecture, notamment via l’usage massif du format PDF (Portable Document Format, 1992). Un PDF est un ensemble de coordonnées géométriques permettant d’assurer un rendu imprimé fidèle à ce qu’on voit à l’écran afin de faciliter le processus de travail avec les imprimeurs. S’il facilite les citations via les numéros de page[note]Arthur Perret, « L’impensé des formats : réflexion autour du PDF », blog de l’auteur, 7 mars 2021. https://www.arthurperret.fr/impense-des-formats-reflexion-autour-du-pdf.html[/note], le PDF a pour défaut de ne pas être[note]Sauf dans le cas de solutions expérimentales telles que le « Liquid Mode » d’Adobe Acrobat (septembre 2020)[/note] « sémantique » (les données ne sont pas structurées de façon logique), et n’est donc pas accessible aux personnes malvoyantes. Il ne peut pas être remis en page dynamiquement (responsive), et est donc inadapté à la diversité des formats d’écran. De plus, il est mal indexé par les moteurs de recherche, qui obligent à charger tout le fichier pour trouver le contenu désiré.

- Les multiples formats de lecture (ePub, HTML, PDF, apps, etc.) et types de terminaux entraînent une barrière technique qui entrave la réalisation de livres numériques. Ces derniers nécessitent de maîtriser les langages de programmation (Web notamment), mais aussi d’acquérir une culture des interfaces, à savoir une fréquentation d’objets numériques dans toute leur diversité (sites Web, applications, jeux vidéos, motion design, etc.) – l’analyse de ces productions nécessitant l’élaboration de nouvelles méthodologies[note]Alexandre Saint-Jevin, « Essai pour une méthode d’analyse plastique du vidéoludique », Conserveries mémorielles, no 23, 2018. http://journals.openedition.org/cm/3213[/note].

- Les usages et modèles économiques sont encore fragiles, ce qui freine les développements. Le format ePub, par exemple, n’a guère percé car il ne fait que dupliquer les technologies Web « standard », qui évoluent en permanence, au contraire des systèmes d’exploitation des liseuses type Kobo ou Kindle. De plus, la multiplication des formats de lecture en ligne (articles, podcasts, vidéos, sites Web, etc.), de même que la possibilité de faire des liens et de commenter les contenus, mettent à mal la compréhension du livre comme une unité close.

- Les pratiques du design graphique liées aux livres imprimés impliquent une attention soutenue à la fabrication de l’objet, de même qu’aux notions de grille et de micro-typographie. Or les environnements numériques sont par défaut « variables », non stabilisés, et le rendu du texte ne peut jamais être totalement maîtrisé. Les démarches de design graphique « d’auteur » peuvent entrer en conflit avec la standardisation des logiciels et environnements de travail (frameworks) numériques, qui entraînent un risque de « globalisation esthétique[note]Anthony Masure, « Copier/Varier. Standards, critiques et contre-emplois des logiciels de création », dans David Christoffel et Nathalie Blanc (dir.), Multitudes, no 82, 2021, dossier « Globalisations esthétiques ».[/note] »

« Manifestes » : une collection d’ouvrages multisupports et libres de droits

Voyons à présent un cas d’étude mettant en évidence la difficulté à passer du modèle de l’imprimé à une démarche multisupport. Souhaitant internaliser la production de ses ouvrages et les déployer dans une multiplicité de formats, la Haute École d’Art et de Design de Genève (HEAD – Genève, HES-SO) s’est engagée depuis 2020 dans une restructuration de ses publications via la création du label HEAD – Publishing, une cellule éditoriale multisupport destinée à valoriser les actions pratiques, théoriques et critiques de l’école genevoise à l’initiative de Julie Enckell Julliard (responsable du développement culturel et des publications), Anthony Masure (responsable de la recherche) et Dimitri Broquard (responsable du département Communication visuelle). Un site Web dédié (https://head-publishing.ch), développé par Juan Gomez (alumnus Master Media Design), met en valeur les précédentes publications de l’institution en montrant les différentes proportions des ouvrages imprimés (dimensions et épaisseur) et en faisant le lien avec la revue de l’école (ISSUE).

![/head/issue/sites/head_issue/files/migrations/inline-images/Capture-de%CC%81cran-2021-12-16-a%CC%80-08.52.39-1-1024x568.png [missing img]](/head/issue/sites/head_issue/files/migrations/inline-images/Capture-de%CC%81cran-2021-12-16-a%CC%80-08.52.39-1-1024x568.png)

Capture d'écran de la version lecture à l'écran de <em>Comment quitter la Terre?</em> par Jill Gasparina, Christophe Kihm et Anne-Lyse Renon, HEAD – Publishing, 2021

La première initiative de HEAD – Publishing est le lancement, en avril 2021, d’une nouvelle collection d’ouvrages intitulée « Manifestes » (coordination éditoriale : Sylvain Menétrey), qui réunit des textes courts portant un regard incisif sur les champs d’action et d’étude de la HEAD – Genève. Les essais, qui se font le reflet de recherches en cours, affirment des parti pris méthodologiques, proposent une vision spéculative de l’art et du design, et positionnent les filières et leurs acteur·trice·s de l’école dans les débats du monde contemporain. Pour cette collection, nous souhaitions avoir une dissémination des savoirs la plus large possible. Les Manifestes sont disponibles en deux langues (français/anglais), et les textes sont mis à disposition sous licence libre CC BY-SA pour dépasser la notion de gratuité associée au mal nommé open access. Conçue par Dimitri Broquard, l’identité visuelle décline les Manifestes en version imprimée offset distribuée en librairies (17 × 10,5 cm, 80 pages, 12 €), en version Print on Demand (Lulu.com) à prix plus faible pour les pays non couverts par les distributeurs, et en divers formats numériques accessibles librement sur le site Web HEAD – Publishing : HTML responsive, ePub et PDF. La version Web (HTML) a fait l’objet d’un soin particulier, avec une interface en trois colonnes pour séparer le texte courant des notes et des figures.

La production des textes des Manifestes a été réalisée via Editoria[note]https://editoria.pub[/note] (Coko Foundation), une plateforme d’édition collaborative et libre de droits dédiée aux ouvrages scientifiques. La gestion des rôles nous a évité l’envoi par mail de multiples fichiers Word, le texte étant finalisé en ligne à un seul endroit. Les versions numériques HTML et ePub des Manifestes ont été exportées (générées) depuis Editoria. Souhaitant avoir un environnement de travail totalement libre de droits, nous voulions utiliser la bibliothèque de code Paged.js[note]https://www.pagedjs.org[/note] (Coko Foundation) pour mettre en pages les Manifestes en Web to Print (maquettage via des feuilles de style CSS). Ce workflow s’est cependant révélé plus compliqué que prévu, notamment en raison de difficultés liées à la gestion des césures en CSS, à la résolution des images et à nos choix de maquette relatifs aux notes de bas de pages, au placement des visuels et appels de figures – ce qui a conduit à finaliser la maquette offset des trois premiers Manifestes dans Adobe InDesign. Nous espérons toutefois revoir cela pour de futurs opus, et pensons également à produire des versions sonores pour élargir la diffusion.

Manifeste pour des environnements rugueux*

Le cas pratique de HEAD – Publishing met en évidence la complexité d’établir un flux de travail unifié (single source publishing) : bien qu’en grand progrès, les outils de Web to Print ne permettent pas encore d’obtenir une précision graphique comparable aux logiciels de PAO type Adobe InDesign. Ce constat doit toutefois être nuancé par la très mauvaise gestion par InDesign des formats numériques « non PDF » (ePub et HTML). De plus, étant libre de droits, Paged.js bénéficie d’améliorations constantes de la communauté, comme par exemple une potentielle gestion manuelle des drapeaux via une interface de prévisualisation dans le navigateur[note]Julie Blanc, « A paged.js hackathon at EnsadLab », blog de Paged.js, 18 mars 2021. https://www.pagedjs.org/posts/2021-03-hackathon/[/note].

Le Web to Print doit davantage être compris comme un appel à inventer de nouvelles formes de livres, voire de nouveaux types de designers, plutôt que comme une façon plus efficace de produire des ouvrages. Mais, plus fondamentalement, c’est le rapport aux technologies qui est changé. Dans la culture des logiciels libres, il est hasardeux de penser en termes de simples « outils » ou de « solutions » : n’étant pas gérés par des entreprises avec des objectifs de rentabilité, les environnements de travail libres de droits nécessitent une compréhension des valeurs du partage et de la contribution[note]Lauren Lee McCarthy (@laurenleemack), tweet du 2 avril 2021. https://twitter.com/laurenleemack/status/1378020279545331723[/note], et une implication dans le design des protocoles. Les logiciels libres sont souvent rugueux, voire contre-intuitifs[note]Marcello Vitali-Rosati, « Ce qui pourrait être autrement : éloge du non-fonctionnement », blog de l’auteur, 18 mars 2021. http://blog.sens-public.org/marcellovitalirosati/cequipourrait/fonction…], et mettent à mal l’assignation de n’être que des « usager·ère·s[note]Pierre-Damien Huyghe, Sociétés, services, utilités [à quoi tient le design], Grenoble, De L’Incidence éditeur, 2018.[/note] ». Peut-être est-ce là leur plus grand mérite : contrecarrer le jargon dépolitisant du design « d’expérience » et du design « d’interfaces utilisateurs ».

Ce texte que nous republions a été écrit à l'origine pour le catalogue de : Viral – Biennale internationale de design graphique de Chaumont, Les Presses du Réel, 2021

* Cette expression a été reprise et commentée par le chercheur Louis-Olivier Brassard (blog de l’auteur, novembre 2021) : https://journal.loupbrun.ca/n/123/

Les limites de l'automatisation éditoriale

Dans cet entretien, Dimitri Broquard revient sur les difficultés concrètes qui se sont posées lors de la conception graphique de la collection des Manifestes. S'il n'est pas encore possible d'employer un système centralisé pour générer versions numériques et papiers d'un livre, l'expérience a néanmoins marqué le design des ouvrages.

Sylvain Menétrey : La conception des livres de la collection Manifestes de HEAD – Publishing avait une dimension expérimentale en raison de l'approche multisupport. Comment cette donnée a-t-elle influencé tes choix de maquette ?

Dimitri Broquard : Il faut savoir que je suis issu du graphisme traditionnel, du livre imprimé et que j’ai peu d’expérience en matière de livre numérique. J’ai donc approché la conception des Manifestes en travaillant sur InDesign. L’objectif était de créer des templates pour chaque cas de figure et de hiérarchisation de l’information. Ces éléments de maquette étaient ensuite codés par le développeur, Juan Gomez, avec qui j’ai travaillé étroitement, de manière à ce que les différentes versions soient générées automatiquement. Le codage ouvre des possibilités mais il en ferme également. Par exemple, les Manifestes comportent une dizaine d’images illustratives intégrées dans le flux du texte. Or il était impossible de prévoir une mise en page où image et texte se suivaient organiquement. Il a fallu développer un système où ces deux contenus étaient dissociés. Je me suis aussi rendu compte de la lourdeur de chaque opération : un bloc de texte déplacé en un geste sur InDesign nécessitait parfois plusieurs heures de codage. Chaque décision de maquette potentiellement coûteuse en temps devait être prise avant d’avoir reçu le contenu final des livres, donc de manière très virtuelle. La plateforme Editoria sur laquelle les textes étaient édités et corrigés comportait également ses limites, notamment dans la gestion de certains éléments de microtypographie. Nous nous sommes rendus compte qu’elle ne permettait pas encore de générer un livre imprimé propre, ce qui nous a obligé à un moment à scinder le processus de production en deux et à mettre en page la version imprimée sur InDesign.

S.M. : Comment as-tu pensé la relation formelle entre les différents supports ?

D.B. : Dans mon esprit, la matrice était le livre imprimé en offset, car l’objet vendu en librairies. La version print-on-demand exigeait de remplir certaines conditions de format imposé, de papier et de reliure en choix réduit. Créer un nouveau livre pensé avec ces contraintes aurait impliqué un gros travail de mise en page afin de reprendre les césures qui auraient bougé par exemple. La décision qui s’est imposée a donc été de faire l’équivalent d’un fac-similé du livre offset, donc une copie conforme incorporée dans un format plus grand, ce qui résolvait tous les problèmes de mise en page. Je me suis amusé avec certains aspects propres à ce modèle homemade comme la reliure spirale. Pour la version de lecture à l’écran, la mise en page a été adaptée au format paysage et le contenu, placé en une longue bande verticale, défile maintenant en scrollant.

S.M. : Le concept original des couvertures devait constituer un manifeste en faveur de cette approche de production automatisée.

D.B. : Oui, l’idée était de travailler de façon générative. Les pages intérieures devaient être imprimées en offset et la couverture en numérique, ce qui aurait permis d’imprimer des couvertures uniques pour chaque exemplaire. Ces couvertures affichaient le M de Manifestes généré de manière aléatoire par un algorithme. C’était un travail de développement passionnant, mais qui demeurait plombé par certains bugs. Par exemple, pour le livre de Javier Fernandez Contreras, nous avions décidé que les cinq extrémités du M situées sur le bord de la couverture se déplaçaient sur des axes définis et que les barres de la lettre changeaient d’épaisseur. Selon les cas, ces deux paramètres entraient en conflit, et le M ne devenait plus lisible. À nouveau, le codage devenait très chronophage et nous avons décidé de garder cette idée en réserve, même si c’était très frustrant.

S.M. : Il reste pourtant des traces de ce processus de production dans la version finale des livres. Peux-tu en parler ?

D.B. : En revenant en arrière et en montant les livres imprimés sur InDesign, j’ai ajouté certains détails, comme par exemple les légendes à la verticale, qui auraient été complexes à coder. Mais le projet garde une certaine simplicité dans le design héritée de ce travail préliminaire. Il était aussi prévu qu’Editoria exporte les images de différentes manières selon le format : en couleur en basse résolution pour la lecture à l’écran et en niveaux de gris en haute résolution pour l’impression offset. Nous ne sommes pas revenu sur cette distinction. Évidemment, en travaillant manuellement, nous avons pu retoucher les images des livres imprimés, ce que la plateforme n’aurait pas pu faire.